Поход ермака в сибирь на современной карте. Ермак: Сибирь и её покорение

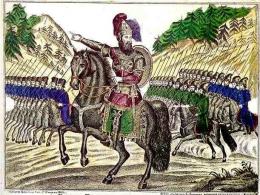

Образ вольнолюбивого атамана, рискнувшего с горстью храбрецов перевалить за Каменный пояс - Уральские горы - и углубиться в поистине неведомую враждебную страну, не тускнеет в народной памяти, живет в сказаниях и песнях. Сохранились и отдельные документы, имеются летописные свидетельства (во многом противоречивые), существует обширная литература.

По словам летописца, был Ермак «вельми мужествен и разумен, и человечен, и всякой мудрости доволен». Судя по всему, Ермак - это не имя его (в православных святцах такого имени нет), а прозвище: но Далю, «ермак» - артельный котел или жернов ручной мельницы. Принято считать, что родом он с Дона. Достоверно известно, что в 1579 г. группа казаков под его предводительством, теснимая с Волги царскими войсками, ушла на Урал и была принята там па службу купцами и промышленниками Строгановыми для защиты их владений от набегов «сибирского салтана» хана Кучума («Прияша их с честью и деяху им дары многи и брашна, и питии изобильно их наслаждаху»).

Согласно Строгановской летописи, служил атаман со своими 510 казаками новым хозяевам «два лета и месяца два», оборонял восточную границу Прикамья, а тем временем начал разведывать пути на восток - в Сибирь.

Имея от Ивана Грозного милостивое разрешение строить городки за Уралом», Строгановы, уже много лет посылавшие па восток - вплоть до нижней Оба - своих приказчиков, собрались с силами и решили нанести удар в самое сердце ханства, снарядив для этого отряд Ермака (попутно они избавлялись и от самой беспокойной казачьей вольницы, видимо, изрядно им досадившей).

Согласно летописи, казакам по долговой росписи было выдано на каждого «пороху чистого по 3 фунта и свинца столько же, еще по 3 пуда ржаной муки, по два пуда крупы и овсяного толокна, да соли, да свинины соленой по полтуши, да безмен (около 1 кг) масла на двоих». Строгановы усилили отряд 300 своих людей, среди которых были «вожи, ведущие тот сибирский путь» (проводники) и «толмачи языка бусурманского» (переводчики). Экспедиция получила «пушечки» и пищали - главное оружие в боях с войском хана, огнестрельного оружия не имевшим. «Людишки» Строгановых помогли казакам и строить «добрые струги». Из позднейшей (1584 г.) грамоты видно, что струги эти поднимали «по двадцати человек с припасами». Таким образом, можно предположить, что флот Ермака насчитывал минимум 20 таких судов.

1 сентября 1581 г. под гром пушек, провожаемый всем населением Чусовских городков, отряд двинулся в путь. Выход в поход именно осенью, а не раньше, объясняется тем, что собрать нужный запас муки можно было только после уборки урожая. Кроме того, осенний паводок подымал воду в малых реках и облегчал прохождение мелководных участков.

Наиболее подробное описание похода дано в Погодинской летописи, где говорится, что, пройдя Чусовую и Серебрянку, отряд перезимовал в устье Кукуя и весной 1582 г. сделал волок вдоль притока Баранчи Журавлика и по Баранче, Тагилу, Туре и Тоболу вышел в Иртыш. Кучум был разбит и занята его столица Искер. Ермак стал приводить местное население к присяге, правил именем царя и расширял подвластные ему владения. В начале августа 1584 г., во время возвращения из одного из походов, малочисленный отряд Ермака был застигнут врасплох. В бурных водах Иртыша погиб атаман. Однако труд первопроходцев, их жертвы по были напрасны.

Путь в Сибирь был открыт, за военными отрядами двинулись туда предприимчивые промышленники и переселенцы, закипала жизнь, возникали городки. Началось освоение огромного края, о котором впоследствии Ломоносов скажет, «что России могущество прирастать будет Сибирью».

В 1981-1982 гг. отмечается 400-летие похода Ермака. К давним событиям проявляется большой интерес. И в этой связи нельзя не отметить, что в сохранившихся материалах и в научной литературе о походе имеется немало серьезных расхождений. В частности, почти по всем источникам выходит, что путь до ханской столицы был пройден Ермаком за два сезона с зимовкой на водоразделе, а по послед-ним трудам докт. ист. наук Р. Г. Скрынцикова получается, что Ермак отправился в поход годом позже (1.IX 1582 г.) и сумел с боями пройти 1500-кпломет-ровый путь менее чем за два месяца.

Возможно ли это при движении столь громоздкого отряда? Ведь Ермаку довелось не менее 300 км идти против течения по мелким и быстрым рекам, скатывающимся с водораздела на запад. Идти по ним, проводя тяжелогруженные челны бечевой! Как тут пе вспомнить предания старины, где говорится, что приходилось ставить запруды - вбивать колья и натягивать поперек реки сшитые друг с другом паруса, чтобы поднять воду хоть на небольшом участке. А сам волок? Ведь это минимум 20-киломотровый путь по пересеченной местности, не зря именуемой Уральским хребтом.

Вновь и вновь перечитываем источники, обращаемся к фольклору. В песне о Ермаке говорится:

«Где Ермаку пути искать?

Пути ему искать на Серебряной реке.

По Серебрянке пошли, до Жаровля дошли,

Оставили они тут лодки-коломенки

На той Баранчинской переволоке».

Выясняется, что на волоке Ермаку пришлось бросить «добрые струги» и грузить припасы на сделанные наскоро плоты и лодки поменьше, а затем, спустившись в Тагил, строить новые струги. Вот что сказано об этом в былинах: «Одну (лодку-коломенку) тащили, да надсадилися, там ее и покинули, и в то время увидели Баранчу-реку и обрадовались». И далее:

«Поделали боты сосновые да лодки-набойницы,

Поплыли по Баранче-реке и скоро выплыли в Тагил-реку,

У того Медведь-камня. у Магницкого.

А на другой стороне у них было плотбище,

Делали большие коломенки, чтобы можно им совсем убратися».

В принципе, упоминаемые места описаны в нашей краеведческой литературе, однако никому, судя по всему, не приходило в голову пересечь Каменный пояс, точно следуя пути Ермака. Не побывав па водоразделе и пе посмотрев, что же это за Серебрянка, да Жаровля и Баранча, не осмотрев место волока, нельзя было определенно принимать ту или иную точку зрения.

А почему бы и не побывать? Так родилась идея экспедиции, которая была организована и проведена в июле - августе 1981 г. совместно Географическим обществом СССР, Ленинградским клубом туристов и Ленинградским дворцом пионеров.

Итак, отправляясь в далекий путь, участники экспедиции ставили перед собой главную цель - оцепить возможность прохождения всего пути за два месяца (разумеется, с точки зрения современных туристов-водников), определить место волока. Кроме того, имелось задание Гидрологического института - уточнить на отдельных участках рек их ширину, скорость течения, высоту подъема воды в половодье.

Проработка маршрута показала, что весь путь Ермака от Чусовских городков до района Тобольска составлял 1580 км. Наша группа просто не располагала необходимым временем для прохождения водой всего этого пути. Было решено печать с водораздела, а затем пройти Серебрянку ц Чусовую. по не вверх, как Ермак, а вниз по течению. После этого вернуться поездом па водораздел, разведать волок и, начав с поселка Нижне-Баранчинский, идти на восток.

5 июля мы погрузились в поезд. Мы - это экипажи семи байдарок. Молодежную часть экспедиции составляли 11 школьников - членов детского клуба «Планета» при Географическом обществе СССР. В основном это были десятиклассники: самому младшему - кинооператору Саше Курашкевичу - 15 лет. А самому старшему члену экспедиции (автору этих строк) много больше - 72.

На душе легко и отрадно - все хлопоты позади!

Перевалили через Уральский хребет. Места такие, что ребят от окон вагона не оттащить!

Вышли на станции Гороблагодатской и попали в город Кушву. Так и хочется назвать этот город шахтеров и металлургов старинным, однако он моложе нашего Ленинграда - основан в 1735 г. в связи с открытием охотником-манси Степаном Чуминым крупнейшего месторождения магнитного железняка - горы Благодать (352 м).

В тот же день автомашиной поднялись в горы - доехали до поселка Кедровка (27 км). По дороге, к общему восторгу, сделали остановку у часовни, обозначающей границу между Европой и Азией.

Здесь - начало активной части нашего маршрута, теперь мы будем спускаться с хребта на запад по Серебрянке. Длина реки 136 км. Верст она начало где-то на 50 км севернее Кедровки, а впадает в Чусовую справа, на 311 км от ее устья. Протекает среди живописных холмов, покрытых смешанным лесом. Местами к берегу подступают скалы. До поселка Серебрянка встречаются отвалы от дражных работ - это уже то, что отличает нынешний пейзаж от виденного Ермаком. На сегодня драга работает где-то выше нас - вода в реке мутная. В верховьях ширина со всего 10-15 м, течение быстрое, много перекатов.

Выпил мы, оставив для уменьшения осадки в каждой байдарке по одному человеку, да только вскоре пришлось вылезать и ли. Как записано в журнале экспедиции, «почти всю Серебрянку - около 70 км - прошли пешком: байдарки тянули за собой па веревке».

Я более или менее подробно описываю первый этап нашего пути, поскольку многие наверняка захотят посетить эти заманчивые места, где все дышит историей. Итак, за первые три дня мы прошли 38 мелких перекатов, из которых только два удалось преодолеть с ходу, а через все остальные пришлось байдарки проводить. Кроме того, пришлось сделать один обнос через плотину (25 м), а у второй плотины перетаскиваться через огромный завал. Пройдя еще 7 перекатов, вышли в большой разлив, где дальнейший путь преградила временная плотина. Ее сделали за четыре дня до нашего появления, чтобы получился отстойник для взвешенных частиц, засоряющих воду при дражных работах. Ниже плотины русло сухое. Убедившись, что ждать здесь воды пришлось бы очень долго, приняли решение искать па лесоучастке грузовик, разбирать байдарки и добираться до пос. Серебрянский. Это - крупный, живописно расположенный среди гор поселок, единственный населенный пункт после Кедровки; имеются магазин и почта.

Отсюда до устья остается 51 км. Проходим самый красивый участок Серебрянки. Река течет в высоких лесистых берегах. Местами вплотную к воде подходят утесы, покрытые лесом, и отвесные скалы, по красоте по уступающие знаменитым «камням» Чусовой. Берега чистые, лес замечательный. Да, стоит здесь побывать! Хотя ребята наши и опытные туристы, но от Серебрянки в восторге.

По-прежнему в ней мало воды и много - слишком много - перекатов. Большей частью первые номера экипажей так и идут по берегу, продираясь среди кустов и высокой травы, а там, где пройти нельзя - скалы выходят к воде, садятся в байдарки. На этом участке мы «зарегистрировали» 68 перекатов (5 из них прошли с ходу) и ряд мелких плесов, в которых пришлось лавировать среди камней. В устье на правом берегу стоит брошенное село Усть-Серебрянка.

В заключение об атом первом этапе пути следует сказать, что Серебрянку стоит проходить на байдарках только в высокую воду!

Выйдя в Чусовую, экипажи впервые по-настоящему заняли свои места в байдарках. Чусовая - одна из красивейших и самых крупных рек западного склона Уральского хребта. Ее длина 735 км. Это - левый приток Камы. Течение быстрое, глубины на плесах - хватает, но идти надо внимательно, так как попадаются каменистые мели.

Уральские предания называют одну из береговых скал Кампом Ермака. Здесь, якобы, он ночевал и чуть ли пе зимовал в пещере. Мы остановились специально для осмотра и съемок этого места и были разочарованы. Вход в пещеру - где-то на середине высоты 40-метровой скалы, попасть туда можно, только спустившись па веревке сверху. Не знаю, как все это выглядело при Ермаке, но сейчас и забраться-то на скалу нелегко: из нас только опытный скалолаз Джемма Мельникова успела добраться до самого верха! Как утверждают те, кто побывал в пещере, она очень мала: с трудом могут втиснуться два человека. Нет, не похоже это на место зимовки начальника большого отряда!

Легко делаем в среднем по 40 км в день. До Ослянки встречаем множество туристских групп и одиночек, спускающихся от турбазы в Кауровке. Ниже - туристов мало; в основном встречаются моторки местных жителей. После дикой красоты Серебрянки, Чусовая понравилась ребятам значительно меньше. Здесь и людно, да и следов человеческой деятельности излишне много (справедливости ради стоит упомянуть, что многие живописные места Чусовой расположены значительно выше Серебрянки). Берега низкие, леса исчезли, течение несет байдарки уже не так быстро.

Решили закончить знакомство с этой рекой в городе Чусовом - крупном промышленном центре Урала. Его история связана с прокладкой в 1878 г. горнозаводской железной дороги, по которой поступала руда с горы Благодать, и постройкой крупного железоделательного завода.

Автобусом едем (80 км) в пос. Чусовские городки - очень хочется посмотреть и засиять те места, откуда начинался поход Ермака. Это одно из самых старых поселении русских на Урале. Основано оно было Строгановыми как крепость, славилось солеварным промыслом - сохранились остатки старинных солеварен. Нам рассказывают, что большинство жителей здесь носят две фамилии: ото или Ермаковы, пли Кучумовы.

Вернувшись в Кувшу, еще два для посвящаем разведке возможной трассы волока. Осматриваем упоминаемые в сказаниях притоки Серебрянки и Баранчи - Кукуй и Жаровлю (она же - Журавлик). На сегодня это почти пересохшие ручьи, но совершенно ясно, что полноводными речками они не были и 400 лет назад! Кругом холмы, лес, однако в принципе самое удобное для волока место просматривается довольно определенно: его мы и нанесем на карту.

В конце второго дня автомашиной перебрасываем байдарки па левый берег Баранчи - собираем их чуть ниже пос. Нижне-Баранчинский, рядом с домом отдыха.

Баранча (длина 66 км) впадает в Тагил слева, на 288 км от его устья. Речка узкая, течение слабое, часто попадаются каменистые отмели. Берега холмистые, покрытые смешанным лесом, чередуются с симпатичными полянами. Много лесных завалов. Всю Баранчу прошли за четыре дня, и это не было легким плаванием! Пришлось преодолеть 16 мелких перекатов и 26 полноценных лесных завалов, из которых два оказались непроходимыми (обнос 120 и 30 м). Кроме того, был еще и обнос плотины насосной станции (слова 40 м). Остановились на окраине пос. Естюниха.

На другой день съездили на автобусе в Нижний Тагил, осмотрели один из старейших в стране Историко-краеведческий музей. Начало промышленности этого района было положено в 1699 г. указом Петра I о строительстве Невьянского казенного завода. Вернувшись в лагерь, сделали 100-метровый обнос моста по правому берегу (Баранча в этом месте взята в трубу), затем прошли по реке вниз 6,5 км с проводкой судов через 4 мелких переката и попали в левый, обмелевший рукав Тагила (с очень грязной водой), а немного погодя и в основное русло.

Тагил - правый приток Туры - берет начало на восточном склоне хребта на высоте 520 м. Длина реки 414 км. Уклон 0,001. Ширина ее 60-80 м, глубина от 1,5 м до 0,2 на перекатах. До пос. Верхне-Тагильский имеет типично горный характер. В среднем течении берега холмистые; ближе к устью они понижаются, лес отходит в сторону. В районе деревень - поля и луга. Мы предполагали, что Тагил будет полноводной, простой для плавания рекой, однако надежды наши не оправдались. Воды было мало, сразу же встретился короткий (25 м) порог, проходимый по главной струе, и 4 мелких переката с лавировкой между камнями.

Остановились мы на правом берегу у подножья Медведь-камня. Ведь по преданию именно здесь стоял Ермак и делал новые струги взамен брошенных на волоке. На левом берегу, там, где было плотбище, мы встретили археологическую экспедицию нижнетагильских школьников, руководимую Амалией Иосифовной Разсадович. Она рассказала, что работает здесь, на раскопках, уже около тридцати лет, а изучение городища учеными началось в первые послевоенные годы. С тех пор найдено свыше 1000 предметов 400-летней давности. Мы все с волнением разглядывали круглые свинцовые нули, наконечники копий, осматривали железоплавильную печь ермаковских умельцев. По просьбе А. И. Разсадович, паши ребята выполнили обмеры и сделали план еще одного ермакова городища ниже по реке.

Четыре дня шли до Тагильского Кордона, где пришлось сделать обнос строящегося моста. На этом участке встретилось 14 перекатов (по 25-50 м), из них 9 мы смогли преодолеть с ходу. После дер. Балакино вода стала чище, исчезли черные полосы вдоль берегов. Отдельные плесы сильно заросли. Берега красивые, лес на них смешанный, много малины. Воду лучше брать из многочисленных родников.

Еще 4 дня шли до Михнево - крупного поселка городского типа. Прошли еще 25 перекатов, из них 15 довольно сложных: самый трудный Новожиловский - длиной 2 км. остальные - короткие, протяженностью от 15 до 200 м. Все чаще стали встречаться деревни, по большей части брошенные (Моршинино, Брехово, Камельская). Берега постепенно понижаются. Запомнился очень красивый поворот Тагила у пос. Толмачево. Слева из воды выступают большие белые камни.

Ниже перекатов нет, река становится шире, попадаются мели. Берега низкие. пошли поля. Еще два дня занимает путь до устья Тагила. Перед деревней Кишкинкой - новое препятствие: наплавной мостик, который пришлось притапливать. Затем у заброшенной деревни Черемисино русло перегородила разрушения плотина старой мельницы. После предварительного осмотра рискнули пройти ее через пролом по гласной струе. По мере приближения к устью берега. поросшие кустами ивы и ольхи, понижаются. В 0.7 км от устья на правом берегу расположена большая деревня Волотово.

Любопытно, что в месте впадения Тагил выглядит солиднее Туры, хотя и является ее притоком. Тура - правый приток Тобола. Длина ее 1030 км. Река узкая. извилистая. Правый берег большей частью возвышенный, левы!! - поименный с заливными лугами. Течение слабое. Русло песчаное, местами илистое.

Сразу видно, что попали в старый промышленный район - лес давно вырублен, только местами встречаются небольшое рощицы. Вода для приготовления пищи непригодна, а родников мало (водой приходится запасаться в деревнях). Берега скучные, однообразные. Препятствий нет. Принимаем решение; водную часть маршрута закончить в Жуково.

Два часа пути по шоссе - и мы в Турниске. Это одни из старейших городов Урала (25 тыс. жителей): основан он в 1600 г., однако история здешних мест тесно связана и с интересующей нас темой. Следующий по Туре на стругах отряд Ермака то и дело подвергался нападениям со стороны татарского князя Епанчи, столица которого располагалась как раз на том месте, где позднее возник Туринск. Известно, что для острастки Ермак приказал «Епанчин городок» сжечь до основания...

В XVIII-XIX вв. Туринск служил местом политической ссылки. Мы побывали в старинном парке, по преданию, посаженном декабристами, в краеведческом музее, на спичечной фабрике.

Еще 4,5 часа езды на автобусе - и наша экспедиция оказывается в Тюмени, основанной в 1586 г. на месте старинного татарского поселения Чимги-Тура (Царево городище). Здесь много интереснейших исторических и архитектурных памятников - Троицкий собор, Знаменская и Спасская церкви, здание Краеведческого музея, Картинная галерея. Но современная Тюмень - это еще и крупный, бурно развивающийся промышленный центр. В нем около 400 тыс. жителей. Нам с гордостью показывают новый Дом культуры нефтяников. С сегодняшней Тюменью познакомили нас экскурсии на выставку «Нефтеразработки области» и на Нефтеразливочную станцию.

Дальше следуем поездом, поэтому места впадения Туры в Тобол так и не видим - железная дорога проходит севернее. О жестоких боях Ермака и татарских отрядов, которые проходили у устья Туры, мы читали много. Собственно, это был один бой, длившийся с переменным успехом несколько дней. Если верить легендам, победив, казаки захватили столько добычи, что увезти ее было невозможно, и где-то здесь до сих пор зарыт клад.

Затем поезд проходит примерно там, где, уже на Тоболе, примерно на 30 км ниже впадения левого притока Тавды, в июле 1582 г. произошло пятидневное сражение с войском Кучума. Татары в конце концов оказались разбитыми наголову, однако и эта схватка не была последней...

Нас гостеприимно встречает Тобольск, заложенный в 1587 г., - годом позже Тюмени. На самом краю высокого берега стоят каменные стены и башни Кремля, возведенные в начале XVIII в. пленными шведами. К белым массивам древних стен, высоким сторожевым башням, каменным строениям «присутственных мест» ведет по широкой лощине крутой подъезд - так называемый Никольский взвод. По другую сторону лощины, на Чукманском мысу находится городской сад, окруженный высокими обрывами, засаженный старыми лиственницами и кедрами. В самом его начале стоит памятник Ермаку - высокий обелиск, видный издалека на фоне зелени.

В здешнем Историко-краеведческом музее, по богатству собрания наилучшем из всех осмотренных за это путешествие, походу Ермака посвящен целый зал. Интересно, что экспонируется больше десятка портретов Ермака, но изображения совсем не похожи одно на другое. Впрочем, оно и неудивительно; писаны все эти портреты в XVIII веке!

Многое мы узнали и о современном Тобольске, познакомились, в частности, со стройкой громадного нефтегазового комбината. Словом, рассказывать можно о старом и новом Тобольске много, но это увело бы нас в сторону от основной темы.

Мы посетили Чувашев мыс, где 24-25 октября 1582 г. в решающей битве Ермак разгромил полчища Кучума. Эта победа и позволила через пару дней занять оставленный Кучумом да и всеми жителями главный город Сибирского ханства - Искер или Кашлык, называемый русскими «город Сибирь». И вот 400 лет спустя мы стоим на высоком правом берегу Иртыша. Где-то здесь был этот шумный восточный город, давший название всей великой Сибири. Здесь Ермак уже через несколько дней после победы «лаской и приветом» встретил первых посланцев местных хантов и татар, здесь с «лучших людей» брал «шерть», т. е. присягу и обязательство своевременно платить «ясак», отсюда послал гонца с донесением о победе великому государю Ивану Васильевичу. Мы читали, что еще в середине XVIII в. можно было различить тройные валы и рвы, защищающие город. Сейчас, конечно, никаких следов укреплений нет и в помине. И только глубокая долина редки Сибирки, прикрывавшая город с севера, осталась на месте.

Теперь нам остается пройти на переправу и на автобусе доехать до устья Вагая. Где-то здесь, в темную дождливую ночь, с 5 на 6 августа 1684 г., казаков, возвращавшихся из похода, застали врасплох воины Кучума: ворвались в стан Ермака и стали рубить спящих. Ермак, как утверждают летописцы, проснулся, сумел мечом проложить дорогу к берегу, но, пытаясь доплыть до струга, утонул, так как на него был надет дорогой тяжелый панцырь (царев подарок)...

Закончилось наше 45-дневное путешествие по пути Ермака. Мы побывали в Чусовских городках, откуда он начал легендарный поход, посетили безымянный островок в устье Вагая, где он погиб. Ребята смогли не только по-настоящему углубиться в историю Родины, но и увидеть своими глазами сегодняшний размах стройки, познакомиться со славными делами советских людей, устремленных в будущее. Это, конечно, главное.

Что же касается ответа на спорный вопрос о возможности преодоления Ермаком 1580-километрового пути через Урал до самого Иртыша всего за 53 дня. то, как представляется участникам ленинградской экспедиции, это вряд ли реально. Так мы и сформулировали свой вывод, докладывая 18 декабря результаты проделанной работы на заседании в Географическом обществе СССР.

Наше восприятие о начале русской Сибири связано с именем Ермака Тимофеевича. Четыре столетия назад его дружина в 1581 году перешла "Каменный пояс" Урала и разгромила агрессивное Сибирское ханство - один из последних осколков Золотой Орды.

Произошло событие огромной исторической важности: последний монгольский царь Кучум был разбит, и этим была заложена основа Азиатской России. Поход Ермака в пределы Сибирского ханства положил начало освоению Сибири русскими. За Урал двинулись казаки и переселенцы. Подвиг Ермака и его дружины навсегда был вписан в сибирские летописи. Но так ли было это на самом деле? Как мог Ермак завоевать Сибирь, если она была в вассальной зависимости от Московии? Как можно завоевать огромные просторы Сибири с численностью отряда в шестьсот человек и разгромить ханскую власть Кучума? Народные предания говорят о том, что Ермак не погиб, но кого же тогда нашли утонувшим в реке и в доспехах? А также, Иван Грозный - потомок Чингизхана и почему не состоялась английская колонизация Сибири? Об этом всём и поговорим.

Что нам известно про огромную страну тех времен, где жили наши предки? Вместо истории Московской Тартарии с Великой (Сибирской) Тартарией, нам подсовывают историю покорения Сибири, а точнее, Сибирского ханства, которое располагалось в районе течения Тобола. Эта Сибирь по занимаемой площади была настолько маленькой, что едва составляла хотя бы пятнадцатую часть современной Сибири. А что же происходило на остальной территории?

Географические размеры Сибирского ханства, покоренного Ермаком, (где несколько летописей повествуют его легендарный поход), примерно сопоставимы с Францией. В той же Британике, в географической таблице указаны размеры территорий: Франция - 139 000 кв. миль, Московитская Татария - 3 050 000 кв. миль. Разница - более чем в двадцать раз. Кажется, странным, что история громадного края сведена к истории (даже не к истории, а лишь к истории завоевания) его одной двадцатой части. И это, очевидно, является большой проблемой в исторической науке.

О покорении Сибири Ермаком Тимофеевичем существует несколько летописей:

1) Самая древняя, правдивая и признанная всеми - Есиповская летопись, написанная донским казаком Саввою Ефимовым, сподвижником Ермака, который был глубоко верующим человеком и в последствии стал дьяком архиепископа Тобольского и Сибирского. Летопись эта окончена в 1636 году, когда автору её было около 80 лет.

Название у неё было длинное и само по себе уже отражает идейные пристрастия автора: "О сибирстей стране, како соизволением божиим взята бысть от русского копья, собранного и водимого атаманом Ермаком Тимофеевым и своею храброю и предоброю дружиною и соединомысленною".

2) Строгановская, написанная около 1600 года, которой больше всего придерживался Карамзин. Оно и понятно, летопись эта отличается большой пристрастностью, склоняющеюся к возвеличению перед Россией заслуг купцов Строгоновых, а потому во многих деталях является искаженной.

3) Краткая Сибирская летопись Спасского.

4) Латинская, относящаяся к концу ХVII века. Летопись эта хранится в Императорской Публичной Библиотеке и в 1849 году переведена на русский язык Небольсиным.

5) Новая летопись, составленная в конце ХVII или в начале ХVIII в.в.

6) Летопись Сибирская краткая Кунгурская, - одна из летописей, возникшая во 2-й пол. 17 в. в Прикамье. В полном виде текст К. л. не сохранился. Известен по включениям в первоначальный текст Ремезовской летописи.

7) "История Сибирская" С.У. Ремезова (Ремезовская летопись) - уникальный памятник русской культуры, созданный в Тобольске в конце XVII века.

8) Опросы в 1621 г. первого Тобольского архиепископа Киприана, одного из оставшихся в живых сподвижников Ермака. Он описал о покорении ими Сибири во всех обстоятельствах похода.

Есиповская летопись признается Фишером, Миллером и Карамзиным за самую достоверную; она начинается так: "Избрав Бог не от славных муж, не от царского веления воевод, а вооружи славою и ратоборством атамана Ермака, Тимофеева сына, и с ним 540 человек". По этим летописям, Ермак был роста среднего, широк в плечах, сложения крепкого, волосы на голове имел черные, кудреватые, бороду черную, глаза весьма быстрые, лицо широкое и пригожее, нос с горбинкой; хорошо сносил стужу и жар, голод и жажду, бессонные ночи, тяжелую работу и проч. Он имел бодрый и затейливый дух, который не давал ему долго сидеть праздно; хитер на вымыслы и быстро приводил их в исполнение; храбр до дерзости и милосерд к побежденным. Считая себя борцом за православную веру, он, как и все казаки того времени, был всегда набожен, строг в соблюдении постов и обрядов веры и всегда призывал в своих предприятиях на помощь Бога и Пречистую Его Матерь. Строго наблюдая за нравственностью казаков и требуя от них целомудрия, атаман Ермак перед каждой битвой или после победы всегда приказывал бывшим в его войске трем священникам и одному иеромонаху служить обедни или петь благодарственные молебны. Перед битвами любимые его слова были: "Когда Бог нам поможет, то одолеем врага".

Но посмотрим, что говорит Карамзин, придерживавшийся, как известно, Строгановской летописи.

"Мысль о покорении Сибири внушили Ермаку купцы Строгановы, владевшие по жалованным грамотам всеми землями по рекам Вычегде, Сильве и Каме до р. Чусовой. Слыша о подвигах казаков в низовьях Волги, умные Строгоновы будто бы предложили Ермаку и его товарищам службу честную: послали им дары, написали грамоту ласковую (6 апреля 1579 года), убеждали их отвергнуть ремесло, недостойное христиан, быть не разбойниками, а воинами царя белого, искать опасностей не бесславных, примириться с Богом и Россией; сказали: "Имеем крепости и земли, но мало дружины: идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства". Ермак со товарищами прослезился от умиления, говорит Строгановская летопись: мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугою государственною и променять имя смелых грабителей на имя доблестных воинов отечества, тронула сердца грубые, но еще не лишенные угрызений совести... Они подняли знамя на берегу Волги, кликнули дружину, собрали 540 отважных бойцов и 21 июня прибыли к Строгоновым - "с радостью и на радость", говорит летописец: "чего хотели одни, что обещали другие, то исполнилось: атаманы стали грудью за область христианскую. Неверные трепетали. Где показывались, там и гибли".

Как видим, Есиповская летопись показывает нам набожного Ермака, соблюдающего посты, обряды и т.д., а Строгановская показывает нам Ермака разбойником и безбожником. О дружине Ермака, как о разбойничьей шайке историки упоминают слова Ивана Грозного: "Мы на тех казаков волжских, на Митю Бритоусова и Ивана Юрьева (Кольцо) опалу свою положили, казнить их велели...". Но в документах той поры, упоминающих Ивана Кольцо, Митрия Бритоусова и других волжских атаманов, занимающихся разбоем, имени Ермака нет, он в соответствии с грамотой, в это время состоял на службе у Строгановых. Становится понятным приход именно Ивана Кольцо с повинной к царю и дарующим освобождённые Сибирские земли.

О численности казаков у Ермака данные разнятся, но вот что сумел выяснить Герард Фридрих Миллер, по его данным казаков было несколько тысяч человек, данные Ремезовской летописи показывают, что Ермак привел на Чусовую 6 тысяч человек. В оконечном итоге, Ермак привел в столицу Искер (Сибир) только четыре сотни боеспособных казаков, да ещё полторы-две сотни раненых, которые не могли сражаться. А у Саввы Есипова мысль о превосходстве огнестрельного оружия родилась из представления о том, что русский отряд, приведенный в Сибирь, был крайне малочисленным.

По Миллеру Ермак самовольно отправился в Сибирь и грабил Строгановские вотчины, а по Строгановской летописи, Ермак был снаряжен в поход царём и Строгоновыми. В то же время Иван Грозный пожаловал в 1572 году Строгановым огромную площадь земель "за Камнем", то есть за Уралом, по Тоболу, Иртышу и Оби. Поэтому Карамзин и предположил, что поход Ермака осуществлялся по царской воле и с царского указа. Если вспомнить, донское казачество с 1671 года признало протекторат московского царя Алексея Михайловича, то есть отказалось от самостоятельной внешней политики, подчинив интересы Войска интересам Москвы, Внутренний распорядок остался прежним. И только когда Романовская колонизация юга продвинулась до границ Земли Войска Донского, тогда Петром I была проведена инкорпорация Земли Войска Донского в состав Российского государства. То есть, донцы, начиная с Алексея Михайловича стали служить интересам Московии.

"Мы, Донские казаки, бьем тебе, царь Иван, царством Сибирским", повествует летописец. Эти слова говорят сами за себя. Следовательно, атаман Ермак и его сподвижники, если и не все, то большая их часть, были природные Донские казаки, которых летописцы ХV и ХVI в.в. называли Азовскими.

Когда-то из Сибири, часть племён Андроновской культуры переселилась в Индию, а после некоторая их часть переселилась обратно, но уже минуя территорию Средней Азии, пройдя Каспий, перейдя Волгу, они поселились на территории Кубани, это были синды. Они-то и составили основу азовского казачьего войска. Будучи в Индии, они немного приняли в себя кровь местных племен с темным цветом кожи - Дравидов и среди всего казачества, они единственные имеют темный цвет волос и глаз. Также при переселении они претерпели метисацию крови с южными народами, древними персами, парфянами, тюрскими племенами, эллино-скифами. Поэтому среди них большей частью встречаются брюнеты с вьющимися или волнистыми волосами, атаман Ермак как раз был один из них. Они среднего роста, крепкого сложения, выносливы, храбры и предприимчивы. Тип этот и теперь очень резко выражается среди казаков низовых станиц, в особенности, в Старочеркасской и Раздорской на Дону и даже выше, до хутора Калача Пятиизбянской станицы. Выше по Дону он почти отсутствует. Примерно в XIII веке, часть из них ушла в устье Днепра, где позже стали называться запорожскими казаками.

До нас не дошел ни один живописный портрет Ермака, да и вряд ли они существовали при его жизни. Портретов с "воров", "разбойников" и "татар", как называли тогда казаков - разумеется никто не писал, а когда к Ермаку пришла официально признанная слава, его уже не было в живых. Во время похода в Сибирь ему было 35 - 40 лет.

Также скрыто и настоящее имя Ермака. Историки дали Ермаку семь имен: Ермак, Ермолай, Герман, Ермил, Василий, Тимофей и Еремей. Для одних он волжский, для других донской казак. Историк войска донского В. Броневский без ссылок на документы писал о Ермаке, как уроженце донской станицы Качалинской. В списке атаманов, приложенном к "Краткой летописи Донского казачьего войска", опубликованной в "Донском календаре" за 1876 год, Ермак Тимофеевич упоминается среди атаманов за 1579 - 1584 годы, но опять - таки без всяких документальных свидетельств. Есть среди этих свидетельств и неподтвержденное имя Ермака - Василий Тимофеевич Аленин.

До нас не дошли имена казачьих атаманов и есаулов, храбро бившихся под казанскими стенами с татарами, не сохранилась и грамота царская. Но участие донцов в казанской осаде осталось в памяти народной. У стариков-станичников Багаевской и других станиц еще сто лет тому назад можно было слышать песню, где воспевали подвиги донского атамана Ермака Тимофеевича, взявшего Казань и подарившего ее царю Иоанну Васильевичу. Есть и еще песни, где поется о Ермаке, который явился к царю Иоанну Васильевичу и посоветовал ему, как взять Казань. Очевидно, что в народной памяти остались подвиги наших дедов под казанскими стенами. Ермаку Тимофеевичу, этому первому герою-казаку, казаки приписывали и атаманство под Казанью. После взятия Казани начались постоянные сношения Московского царя Иоанна IV Васильевича с донскими казаками.

Так, в одной из казачьих песен рассказывается о взятии Казани, как при взрыве стены погиб отец Ермака - атаман Тимофей Чига, в этом сражении принимал участие и его молодой сын Ермак. Возможно, сражался он и при взятии Астрахани, где дрались до 5000 донских казаков.

"Казаки в Казань ворываются,

А орда из ней убирается,

Царь въезжает во Казань-город,

Он там хвалится, прославляется.

Вот Ермак к нему является:

- Чем, Ермак, тебя пожаловать?

- Ты отдай, государь, нам Тихий Дон,

Снизу доверху, сверху донизу,

С его реками и вершинами! "...

Кстати, реваншистам разных мастей можно разъяснить, что взятие Казани - это не злобное русское нашествие, а результат борьбы за осколки Золотой Орды между Москвой и Стамбулом, ставшей актуальной после падения Византии, и вылившаяся в гражданскую войну в Казанском, Астраханском, Крымском ханстве и Ногайской орде. Причем если в Казанском и Астраханском ханстве в этой борьбе победили прорусские силы, то в Крымском - протурецкие.

Именно Золотая Орда спасла Русь от покорения католической Европой, чего очень боялась православная церковь. Так как тюрки-мусульмане не ставили задачу рекрутировать славян в свою веру. А Ватикан такую цель ставил. И война с крестоносцами в 13-14 веках яркое тому свидетельство. Невский приветствовал власть Орды, ибо считал, что только она в состоянии сдержать натиск "католических вероотступников". Падение Золотой Орды привело к интервенции со стороны Польши, Швеции в период великой смуты. Вхождение татар в состав России было добровольным и осознанным выбором, путь к которому в силу тогдашних геополитических реалий и противоборств был труден и кровав. Уже одно то, что во время русской смуты татары поддержали Русское государство, а не ляхов, говорит об этом.

Также огорчу тех, кто считает, что по традиции Золотой Орды власть могла принадлежать только чингизидам (потомкам Чингисхана), в том числе и над Казанью. Так вот, Иван Грозный имел на Казанский престол династические права не меньшие (если не большие), чем правитель Казани Едигер (Ядигер). В крови матери Ивана Грозного Е. Глинской текла кровь чингизидов. Елена Глинская была дочерью Олексы - сына Мансура Киятовича, который был сыном Мамая и дочери Бердибека, являвшегося ханом Золотой Орды. Чтобы было понятно, Бердыбек - прямой потомок Чингизхана, дочь Бердибека была замужем за Мамаем, у них было, по крайней мере, два сына. Один из них - князь Мансур Кият, у него был сын Алекса, который в 1390 году принял христианскую веру в Киеве. Алекса Мансурович при крещении был наречен Александром. Тогда же был крещен и его сын, ставший Иваном.

Вот этот-то Иван Александрович (правнук Мамая) добился для себя в 1399 году от великого князя Литовского Витовта титула князя Глинского. Великий князь Витовт женил молодого князя Ивана Александровича на острожской княжне Настасье Даниловне. Таким образом, дети правнука Мамая обрели генеалогическую связь с молдавскими господарями и сербским королевским родом Неманичей.

Его сын Борис Иванович Глинский (умер в 1451г.) родил Льва Борисовича Тёмного Глинского. Его дочь - Княжна Елена Васильевна Глинская - вторая жена московского великого князя Василия Ивановича, мать Ивана Грозного, правительница государства во время его малолетства. Таким образом, Иван Грозный был потомком Чингизхана, такой вот расклад. Ну и соль на рану тем, кто сеет вражду между русскими и татарами, посмотрите, как татары Казань брали.

В истории Ермака отмечено, что его поход был первым военным походом русских в дикую, пустынную и неизведанную страну Сибирь. Конечно, это не совсем так. Ермак не был первым русским полководцем, который привел в Сибирь свой отряд.

Народы севера Западной Сибири издавна поддерживали экономические связи с русскими землями и прежде всего с Новгородом. Еще в XI столетии предприимчивые новгородские и поморские купцы проникали в низовья Оби и Таза, куда привлекали их в первую очередь пушные богатства. Самые первые сведения о военном походе русских в Сибирь относятся к 1384 году, когда новгородский отряд прошел на Печору, и далее, северным походом через Урал, на Обь. Сведения об этом походе крайне отрывочные, и неизвестно, кто возглавлял отряд, сколько в нем было человек и какие цели он ставил перед собой.

С ослаблением Новгорода и подпаданием его под власть московских великих князей, разведкой и завоеванием Приуралья и Сибири стали заниматься московские воеводы. Если новгородцы преследовали главным образом экономические интересы, то есть завязывали мирный торг, то московиты преследовали явно политические цели и хотели присоединения северных земель. Их главной задачей в новых землях было приведение местного населения под власть московского государя и взимание дани в его пользу.

Когда торговые и политические связи новгородцев унаследовало Московское государство, то в конечном итоге далекие сибирские земли включило в состав своей территории. В Югорскую "вотчину" великие князья московские неоднократно посылали ратных людей для сбора дани. Таковыми были походы устюжанина Василия Скрыта (Скрябы) в Югру (1465 г.). Через несколько лет, в 1472 году воевода Федор Пестрый совершил крупный военный поход в Пермь, завоевал её и выстроил в центре этой земли укрепленный город Чердынь, который стал форпостом русского присутствия в Пермском крае и Предуралье. В 1478 году Москва присоединяет к своим владениям огромные владения Господина Великого Новгорода на севере, в том числе и на северо-востоке, по Печоре и Двине.

В 1483 году состоялся крупный поход воевод князей Федора Курбского и Ивана Салтыкова-Травкина на Пелымское княжество, которое занимало земли на Урале, по Тавде и Пелыму. Воеводы прошли Пелымское княжество, разгромили войско пелымского князя, наложили дань на его население и потом прошли вверх по Оби до слияния с Обью Иртыша. От Иртыша отряд воевод прошел до устья Тобола и вернулся в Московию. Получается, что они прошли маршрутом Ермака за сто лет до казачьего похода.

В 1499 году состоялся крупный военный поход воевод князей Семена Федоровича Курбского, Василия Заболоцкого - Бражника и Петра Федоровича Ушатого во главе отряда из 4 тысяч ратников в Югорскую землю. Отряды князей двигались по Мезени и Печоре к городку Усташу, где должны были соединиться. 21 ноября 1499 года объединенный отряд вышел в поход за Югорский Камень, то есть должен был перевалить высокий Приполярный Урал по горному проходу, уже хорошо известному русским. Поход должен был покорить остяков и вогулов, живших по восточную сторону Урала, вплоть до устья Сосьвы, впадающей в Обь. Всего до тех мест отряд прошел более 6,5 тысяч верст.

Отряд взял штурмом более 40 укрепленных городков, захватил в плен 58 князей и богатырей, множество простых воинов. На население была наложена дань в пользу московского князя. В 1502 году, после возвращения князей из похода, Иван III присвоил себе титул князя Кондорского и Обдорского. Одним словом, за 80 лет до Ермака русские уже завоевали северную часть Восточного Предуралья.

Выше вы видите первую карту России 1525 года (кликабельно). Задолго до Ермака Сибирские земли от Перми, Кондоры и до Байды и Лугории (Приобский бассейн) были известны Московии и в некоторой степени подчинены ей. Московское княжество имело влияние до земель Сибирской Тартарии, до земель Пегой Орды, где были многочисленные казачьи объединения. Также обратите на рисунок справа, где изображен большой город Архангельск, который по официальной версии основан в 1584 году.

Но все эти походы до времён Ермака, не привели к присоединению и освоению Сибири. Зависимость местных племен от Московии была в значительной степени формальной и ограничивалась нерегулярной уплатой дани. Влияние Московского государства за Югорским Камнем в XV - XVI веках оспаривало Сибирское ханство. Оно выделилось из состава Золотой орды в первой трети XV века. Основателем династии сибирских ханов был Хаджи - Мухаммед - хан, потомок одного из братьев знаменитого Батыя, Шейбани. Татары вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством, охотой и рыболовством. Земледелие в небольших размерах существовало только в поймах Тобола и Иртыша, и большого хозяйственного значения не имело. Сибирское ханство было эфемерным политическим образованием. В нем никогда не прекращалась междоусобная борьба. Власть с переменным успехом оспаривали потомки чингизида Шейбани - хана и местного татарского княжеского рода Тайбугинов. Когда появился Сибирский хан Едыгей, то он постарался заключить союз с Московией и согласился платить ей дань. Едыгей понимал, что Иван Грозный взял Казань, разгромил Давлят Гирея и видел в нём поддержку, потому, что с Южных земель повеяло сильной угрозой.

В Сибирской Тартарии и особенно в Пегой Орде никто тогда строго не придерживался какой-либо веры, между собой мирно сосуществовали язычники, магометане, христиане, никто не навязывал насильно свои убеждения.

Но как в случае с Чингизханом, Мамаем, а потом и Темурмаликом, опять появились тёмные силы, которые стали стравливать народы и теперь уже из Бухарского ханства появился очередной завоеватель Кучум и он появился не с проста. В 1559 году состоялся договор между Ливонским орденом и Сигизмундом, после чего Ливония вступила под протекторат Польши. Было чего опасаться, Ливонский орден в 1242 году был в составе Тевтонского ордена и участвовал в Ледовом побоище на Чудском озере, Запад с тех пор своих планов по отношению к нам не менял. В ходе Ливонской войны XVI века, орден потерпел ряд поражений от войск Ивана Грозного, после чего в 1561 году распался.

В 1562 году Иван Грозный включает в царский титул слова "... и всея Сибирской земли повелитель". При Иване Грозном Россия присоединила Поволжье, Северный Кавказ. Пробивала дорогу к Балтике, сокрушила Ливонский Орден. Однако вздыбились Литва, Польша, Швеция, Дания, Крымское ханство. Добавились измены собственной знати. Тем не менее, наша страна успешно справлялась со всеми трудностями. Литву разгромила, татар отражала. Шведов и датчан сумела перетянуть на свою сторону. А для искоренения внутренней оппозиции был введен чрезвычайный режим - опричнина.

Вот тогда-то и закрутился тайный антироссийский альянс. Возглавили его папа римский и орден иезуитов, так они принялись направлять и координировать деятельность врагов нашей страны.

Даже польский король Сигизмунд II Август слёзно писал английской королеве Елизавете I о значении русских в Ливонии: "Московский государь ежедневно увеличивает своё могущество приобретением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо сюда помимо прочего, привозится оружие, до сих пор ему не известное... приезжают военные специалисты, посредством которых, он приобретает средства побеждать всех"...

Англичане, обеспокоенные по поводу укрепления Русского государства, под видом торговых отношений, с 1553 года начинают активные действия в отношении Сибирской колонизации, но у них ничего не вышло и всё это вылилось в создание торговых отношений с Москвой. Вот как это было по официальной версии.

В XV веке Сибирью заинтересовались европейцы. Их интерес был таков: из Китая вывозились товары, пользующиеся огромным спросом по всей Азии и в Европе. Сметливые купцы понимали, что если наладить прямую торговлю с Китаем, то можно получить совершенно фантастические прибыли на торговле этими редкими товарами. Англичане стремились во что бы то ни стало разведать прямой путь в Китай. Согласно представлениям о географии того времени, столица Китая - Пекин, находилась на берегу Срединного озера, из которого вытекала большая река, несущая свои воды к северу. Англичане думали, что эта река - Обь.

Английские купцы учредили "Общество купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений", которое занялось разведкой пути в Китай через Сибирь. В 1553 году общество снарядило экспедицию из трех судов под командованием Хью Уиллоуби, но два судна погибли, попав в бурю. Уцелевший корабль под командованием Ричарда Ченслора отбился от экспедиции и его вынесло к устью Северной Двины. Здесь команду и капитана подобрали поморы. На санях Ченслор приехал в Москву, где был принят самим царем Иваном IV. Государь щедро одарил моряка и отпустил на родину.

После этого "Общество купцов-предпринимателей", получившее признание королевы, стало снаряжать новые экспедиции. Через несколько лет после неудачной экспедиции Уиллоуби в море, вышла новая экспедиция под командованием Стивена Барроу. Опыт предыдущего плавания был учтен. Корабль Барроу перешел Баренцево море и достиг берегов Новой Земли и острова Вайгач. Путь в устье Оби он не нашел и вернулся в Англию.

В 1580 году "Общество купцов-предпринимателей" снарядило ещё одну экспедицию. Теперь англичане уже приблизительно представляли себе расположение устья Оби. Знали и то, что на Оби находится Сибирское ханство и что столица его - Искер. Два корабля под командованием Артура Пета и Чарльза Дженкина дошли до самой Обской губы. По плану экспедиции предполагалось подняться вверх по Оби до Искера и зазимовать в нем. Но и эта экспедиция завершилась неудачно. Корабль Дженкина погиб в Обской губе, а второй корабль Артура Пета - повернул назад.

Ханство или Царство Сибирское, завоеванием которого и прославился в русской истории Ермак Тимофеевич, было осколком обширной империи Чингисхана. Оно выделилось из среднеазиатских татарских владений, по-видимому не ранее XV века — в ту же эпоху, когда слагались особые царства Казанское и Астраханское, Хивинское и Бухарское.

Происхождение атамана Ермака Тимофеевича неизвестно. По одному преданию, он был родом с берегов Камы, по другому — уроженцем Качалинской станицы на Дону. Ермак был атаманом одной из многочисленных казацких шаек, разбойничавших на Волге. Завоевывать Сибирь дружина Ермака пошла после поступления на службу к знаменитой фамилии Строгановых.

Предки нанимателей Ермака Строгановых, вероятно, принадлежали к новгородским фамилиям, которые колонизовали Двинскую землю. Они имели большие владения в Сольвычегском и Устюжском крае и нажили богатства, занимаясь соляным промыслом, а также ведя торговлю с пермяками и югрою. Строгановы являлись самыми крупными деятелями на поприще заселения северо-восточных земель. В царствование Ивана IV они распространили свою колонизационную деятельность далеко на юго-восток, на Прикамский край.

Колонизационная деятельность Строгановых постоянно расширялась. В 1558 году Григорий Строганов бил челом Ивану Васильевичу о следующем: в Великой Перми по обеим сторонам Камы-реки от Лысвы до Чусовой лежат места пустые, леса черные, не обитаемые и никому не отписанные. Челобитчик просил пожаловать Строгановым это пространство, обещая поставить там город, снабдить его пушками, пищалями, чтобы оберегать государеву отчину от ногайских людей и от иных орд. Грамотой от 4 апреля того же года царь пожаловал Строгановым земли по обеим сторонам Камы на 146 верст от устья Лысвы до Чусовой, с просимыми льготами и правами, позволил заводить слободы; освободил их на 20 лет от платежа податей и от земских повинностей. Григорий Строганов построил городок Канкор на правой стороне Камы. Спустя шесть лет, он испросил позволения построить другой городок, на 20 верст ниже первого на Каме же, наименованный Кергеданом (впоследствии он назывался Орлом). Эти городки были обнесены крепкими стенами, вооружены огнестрельным нарядом и имели гарнизон, составленный из разных вольных людей: тут были русские, литовцы, немцы и татары. В 1568 году старший брат Григория Яков Строганов бил челом царю об отдаче ему на таких же основаниях всего течения реки Чусовой и двадцативерстное расстояние по Каме ниже устья Чусовой. Царь согласился на его просьбу. Яков поставил острожки по Чусовой и завел слободы, которые оживили этот безлюдный край. Ему пришлось и оборонять край от набегов соседних инородцев.

В 1572 году в земле Черемисской вспыхнул бунт; толпа черемис, остяков и башкир, вторглась в Прикамье, разграбила суда и побила несколько десятков торговых людей. Но ратные люди Строгановых усмирили бунтовщиков. Черемис поднимал против Москвы сибирский хан Кучум; он же запрещал остякам, вогулам и югре платить ей дань. В следующем 1573 году племянник Кучума Магметкул приходил с войском на Чусовую и побил много остяков, московских даньщиков. Однако он не посмел напасть на Строгановские городки и ушел обратно за Урал. Извещая о том царя, Строгановы просили разрешения распространить свои поселения за Уралом, построить городки по реке Тоболу и его притокам и заводить там слободы с теми же льготами, обещая взамен не только оборонять московских даньщиков остяков и вогулов от Кучума, но воевать и подчинять самих Сибирских татар. Грамотой от 30 мая 1574 года Иван Васильевич исполнил и эту просьбу Строгановых, с двадцатилетним льготным сроком.

Но около десяти лет намерение Строгановых распространить русскую колонизацию за Урал не осуществлялось, пока на сцену действия не выступили казацкие дружины Ермака. По словам одной Сибирской летописи, в апреле 1579 Строгановы послали грамоту к казацким атаманам, разбойничавшим на Волге и Каме, и приглашали их к себе в Чусовые городки на помощь против сибирских татар. На место братьев Якова и Григория тогда уже заступили их сыновья: Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Они и обратились с помянутой грамотой к волжским казакам. На их призыв откликнулись пять атаманов: Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк, которые прибыли к ним со своими сотнями. Главным вождем этой казацкой дружины явился Ермак. Казацкие атаманы пробыли два года в Чусовых городках, помогая Строгановым обороняться от инородцев. Когда мурза Бекбелий с толпой вогуличей напал на строгановские деревни, казаки Ермака разбили его и взяли в плен. Казаки сами нападали на вогуличей, вотяков и пелымцев и так приготовили себя к большому походу на Кучума.

Трудно сказать, кому именно принадлежала идея похода. Одни летописи говорят, что Строгановы послали казаков покорять Сибирское царство. Другие — что казаки, с Ермаком во главе, самостоятельно предприняли этот поход. Возможно, почин был обоюдный. Строгановы снабдили казаков провиантом, а также ружьями и порохом, дали им еще 300 человек из собственных ратных людей, в числе которых кроме русских были наемные литовцы, немцы и татары. Казаков было 540. Следовательно, всего отряда было более 800 человек.

Приготовления потребовали немало времени, так что поход Ермака начался довольно поздно, уже в сентябре 1581 года. Воины отплыли вверх по Чусовой, после нескольких дней плавания вошли в ее приток, Серебрянку, и достигли волока, который отделяет систему реки Камы от Обской системы. Перебрались через этот волок и спустились в речку Жеравлю. Наступило уже холодное время, реки стали покрываться льдом, и около волока казаки Ермака должны были зазимовать. Они поставили острожек, откуда одна их часть предпринимала вылазки в соседние вогульские края за припасами и добычей, а другая изготовляла все нужное для весеннего похода. Когда наступило половодье, дружина Ермака рекой Жеравлею спустилась в речки Баранчу, а потом в Тагил и в Туру, приток Тобола, вступив в пределы Сибирского ханства.

Первая стычка казаков с сибирскими татарами произошла в районе современного города Туринск (Свердловская область), где воины князя Епанчи обстреляли струги Ермака из луков. Здесь Ермак при помощи пищалей и пушек разогнал конницу мурзы Епанчи. Затем казаки без боя заняли городок Чинги-туру (Тюмень).

22 мая флотилия Ермака, пройдя Туру, вышла в Тобол. Впереди шло дозорное судно, казаки на котором первым заметили большое движение татар на берегу. Как выяснилось скоро, 6 татарских мурз с большим войском подстерегали казаков, чтобы неожиданно напасть на них и разбить. Бой с татарами продолжался несколько дней. Потери татар были значительными. В руки казаков попала богатая добыча в виде мехов и продовольствия.

Главная Энциклопедия История войн Подробнее

К 435-летию начала (1581 г.) Сибирского похода Ермака

Ермак Тимофеевич - является, пожалуй, одной из загадочных личностей в истории. Его биографические данные доподлинно неизвестны, как и обстоятельства возглавляемого им похода в Сибирь Они служат материалом для множества взаимоисключающих гипотез, однако есть и общепризнанные факты биографии Ермака, и такие моменты Сибирского похода, по поводу которых у большинства исследователей не возникает принципиальных расхождений. Историей Сибирского похода Ермака занимались крупные дореволюционные ученые Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, С.Ф. Платонов. Основным источником по истории покорения Сибири Ермаком являются Сибирские летописи (Строгановская, Есиповская, Погодинская, Кунгурская и некоторые другие), тщательно исследованные в трудах Г.Ф. Миллера, П.И. Небольсина, А.В. Оксенова, П.М. Головачева С.В. Бахрушина, А.А. Введенского и других видных ученых.

Вопрос о происхождении Ермака является спорным. Одни исследователи выводят Ермака из пермских вотчин солепромышленников Строгановых, другие - из Тотемского уезда. Г.Е. Катанаев предполагал, что в начале 80-х гг. XVI столетия одновременно действовали три Ермака. Однако эти версии выглядят малодостоверными. При этом точно известно отчество Ермака - Тимофеевич, «Ермак» же может быть прозвищем, сокращением, или же искажением таких христианских имен, как Ермолай, Ермил, Еремей и т.п., а может быть и самостоятельным языческим именем.

Свидетельств о жизни Ермака до Сибирского похода сохранилось крайне мало. Ермаку приписывали и участие в Ливонской войне, разбой и грабеж проходивших по Волге царских и купеческих судов, но достоверных свидетельств об этом также не сохранилось.

Начало похода Ермака в Сибирь - также предмет многочисленных споров историков, который ведется, в основном, вокруг двух дат - 1 сентября 1581 и 1582 гг. Сторонниками начала похода в 1581 г. были С.В. Бахрушин, А.И. Андреев, А.А. Введенский, в 1582 г. - Н.И. Костомаров, Н.В. Шляков, Г.Е. Катанаев. Наиболее обоснованной датой принято считать 1 сентября 1581 г.

Совершенно иную точку зрения высказал В.И. Сергеев, по мнению которого, Ермак выступил в поход уже в сентябре 1578 г. Сначала он спустился на стругах вниз по р. Каме, поднялся по ее притоку р. Сылве, затем вернулся и зимовал возле устья р. Чусовой. Плаванье по р. Сылве и зимовка на р. Чусовой были своеобразной тренировкой, которая дала возможность атаману сплотить и проверить дружину, приучить ее к действиям в новых, непростых для казаков условиях.

Русские люди пытались покорить Сибирь задолго до Ермака. Так в 1483 и 1499 гг. Иван III посылал туда военные экспедиции, но суровый край так и оставался неизведанным. Территория Сибири XVI столетия была обширна, но при этом мало населена. Основными занятиями населения были скотоводство, охота, рыбная ловля. Кое-где по берегам рек появлялись первые очаги земледелия. Государство с центром в Искере (Кашлыке - в разных источниках именуется по-разному) объединяло несколько коренных народов Сибири: самоедов, остяков, вогулов, и все они находились под властью «осколков» Золотой орды. Хан Кучум из рода Шейбанидов, восходившего к самому Чингисхану, захватил сибирский престол в 1563 г. и взял курс на вытеснение русских с Урала.

В 60-70-е гг. XVI столетия купцы, промышленники и землевладельцы Строгановы получили от царя Ивана Васильевича Грозного владения на Урале, также им было даровано право найма ратных людей с целью предотвращения набегов кучумцев. Строгановыми был приглашен отряд вольных казаков под предводительством Ермака Тимофеевича. В конце 70-х - начале 80-х гг. XVI века казаки поднялись по Волге до Камы, где их в Кередине (Орле-городке) встретили Строгановы. Численность дружины Ермака, прибывшей к Строгановым, составляла 540 человек.

Поход Ермака. Художник К. Лебедев. 1907 г.

Перед выступлением в поход Строгановы снабдили Ермака и его дружинников всем необходимым, начиная от пороха и заканчивая мукой. Строгановские магазины являлись основой материальной базы дружины Ермака. К выступлению в поход к казачьему атаману были наряжены и люди Строгановых. Дружина разделялась на пять полков во главе с выборными есаулами. Полк делился на сотни, те, в свою очередь, на полусотни и десятки. Дружина имела полковых писарей, трубачей, сурначей, литаврщиков и барабанщиков. Также имелись три священника и беглый монах, которые отправляли богослужебные обряды.

В войске Ермака царила строжайшая дисциплина. По его приказу следили за тем, чтобы никто «блудом, или другими греховными делами не навлек на себя гнева божьего», кто нарушал это правило, того сажали на три дня «в железа». В дружине Ермака, по примеру донских казаков, были положены суровые наказания за неповиновение начальникам и побег.

Отправившись в поход, казаки по рр. Чусовой и Серебрянке преодолели путь до Уральского хребта, далее от р. Серебрянки до р. Тагил шли пешком через горы. Переход Ермака через Уральский хребет был нелегок. Каждый струг мог поднимать до 20 человек с грузом. Струги большей грузоподъемности на мелких горных реках не могли быть использованы.

Наступление Ермака на р. Тура вынудило Кучума максимально собрать свои силы. Летописи не дают точного ответа на вопрос о численности войска, в них сообщается только о «великом множестве противника». А.А. Введенский писал о том, что общая численность подданных сибирского хана, была приблизительно 30 700 человек. Мобилизовав всех мужчин, способных носить оружие, Кучум мог выставить более 10-15 тыс. воинов. Таким образом, у него было многократное численное превосходство.

Одновременно со сбором войска Кучум распорядился укрепить столицу Сибирского ханства Искер. Главные силы кучумовской конницы под командованием его племянника царевича Маметкула были выдвинуты навстречу Ермаку, флотилия которого к августу 1582 г., а по мнению некоторых исследователей, не позднее, чем летом 1581 г., вышла к месту впадения р. Туры в р. Тобол. Попытка задержать казаков возле устья р. Туры не удалась. Казачьи струги вошли в р. Тобол и начали спускаться по его течению. Несколько раз приходилось Ермаку высаживаться на берег и атаковать кучумлян. Тогда произошел крупный кровопролитный бой у Бабасановских Юрт.

Продвижение Ермака по сибирским рекам. Рисунок и текст к «Истории Сибирской» С. Ремезова. 1689 г.

Бои на р. Тобол показали преимущества тактики Ермака перед тактикой противника. Основой этой тактики были огневой удар и бой в пешем строю. Залпы казачьих пищалей наносили противнику значительный урон. Однако не стоит преувеличивать значение огнестрельного оружия. Из пищали конца XVI века можно было сделать один выстрел за 2-3 минуты. Кучумляне в основном не имели на вооружении огнестрельного оружия, но оно было им знакомо. Однако бой в пешем строю был слабой стороной Кучума. Вступая в схватку с толпой, при отсутствии каких бы то ни было боевых порядков, кучумовцы терпели поражение за поражением, несмотря на значительное превосходство в живой силе. Таким образом, успехи Ермака достигались сочетанием огня пищалей и рукопашного боя с применением холодного оружия.

После Ермак покинул р. Тобол и начал подниматься вверх по р. Тавде, что, по мнению некоторых исследователей, было сделано с целью отрыва от противника, передышки, и поиска союзников перед решающим боем за Искер. Поднявшись вверх по р. Тавде приблизительно 150-200 верст, Ермак сделал остановку и вернулся на р. Тобол. На пути к Искеру были взяты гг. Карачин и Атик. Закрепившись в г. Карачин, Ермак оказался на непосредственных подступах к столице Сибирского ханства.

Перед штурмом столицы Ермак, согласно летописным источникам, собрал круг, где обсуждался вероятный исход предстоящего боя. Сторонники отступления указывали на множество кучумлян и малочисленность русских, однако мнение Ермака заключалось в необходимости взятия Искера. В своем решении он был тверд и поддержан многими из своих соратников. В октябре 1982 г. Ермак начал штурм укреплений сибирской столицы. Первый штурм увенчался неудачей, примерно 23 октября Ермак нанес повторный удар, однако кучумляне отбили штурм и совершили вылазку, которая оказалась для них губительной. Бой под стенами Искера еще раз показал преимущества русских в рукопашном бою. Ханское войско было разгромлено, Кучум бежал из столицы. 26 октября 1582 Ермак с дружиной вошел в город. Взятие Искера стало вершиной успехов Ермака. Коренные сибирские народы изъявляли готовность к союзу с русскими.

Покорение Сибири Ермаком. Художник В. Суриков. 1895 г.

После взятия столицы Сибирского ханства основным противником Ермака остался царевич Маметкул, который, имея неплохую конницу, совершал налеты на мелкие казачьи отряды, чем постоянно тревожил дружину Ермака. В ноябре-декабре 1582 г. царевич истребил отряд казаков, вышедших на рыбную ловлю. Ермаком был нанесен ответный удар, Маметкул бежал, однако через три месяца вновь появился в окрестностях Искера. В феврале 1583 г. Ермаку сообщили, что лагерь царевича разбит на р. Вагай в 100 верстах от столицы. Атаман незамедлительно послал туда казаков, атаковавших войско и пленивших царевича.

Весной 1583 г. казаки совершили несколько походов по Иртышу и его притокам. Самым далеким был поход к устью реки. Казаки на стругах дошли до г. Назыма - укрепленного городка на р. Обь, и взяли его. Бой под г. Назымом был одним из самых кровопролитных.

Потери в сражениях заставили Ермака послать гонцов за подкреплением. В качестве доказательства плодотворности своих действий в ходе Сибирского похода Ермак отправил Ивану IV плененного царевича и пушнину.

Зима и лето 1584 г. прошли без крупных сражений. Кучум не проявлял активности, так как внутри орды было неспокойно. Ермак берег свое войско и ожидал подкрепления. Подкрепление пришло осенью 1584 г. Это были 500 ратников, отправленных из Москвы под командованием воеводы С. Болховского, не снабженных ни боеприпасами, ни продовольствием. Ермак был поставлен в тяжелое положение, т.к. с трудом заготовил необходимые запасы для своих людей. В Искере начался голод. Люди умирали, умер и сам С. Болховский. Положение несколько улучшили местные жители, которые снабжали казаков продовольствием из своих запасов.

Летописи не приводят точного числа потерь войска Ермака, однако, по некоторым данным ко времени гибели атамана в его дружине осталось 150 человек. Положение Ермака осложнялось и тем обстоятельством, что весной 1585 г. Искер был окружен вражеской конницей. Однако блокада была снята благодаря решительному удару Ермака по ставке противника. Ликвидация окружения Искера стала последним боевым подвигом казачьего атамана. Ермак Тимофеевич погиб в водах р. Иртыш во время похода против появившегося неподалеку войска Кучума 6 августа 1585 г.

Подводя итог, следует отметить, что в основе тактики дружины Ермака был заложен богатый военный опыт казаков, накопленный за многие десятилетия. Рукопашный бой, меткая стрельба, прочная оборона, маневренность дружины, использование местности - наиболее характерные черты русского военного искусства XVI - XVII вв. К этому, безусловно, следует добавить умение атамана Ермака поддерживать жесткую дисциплину внутри дружины. Указанные умения и тактические навыки в наибольшей степени, способствовали покорению русскими воинами богатых сибирских просторов. После гибели Ермака воеводы в Сибири, как правило, продолжали придерживаться его тактики.

Памятник Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске. Скульптор В. Беклемишев. Открыт 6 мая 1904 г.

Присоединение Сибири имело огромное политическое и экономическое значение. Вплоть до 80-х гг. XVI века «Сибирская тема» практически не затрагивалась в дипломатических документах. Однако по мере получения Иваном IV известей о результатах похода Ермака она заняла прочное место в дипломатической документации. Уже к 1584 г. в документах встречается развернутая характеристика взаимоотношений с Сибирским ханством, включающая в себя сводку главных событий - военных действий дружины атамана Ермака против войска Кучума.

В середине 80-х гг. XVI столетия колонизационные потоки русского крестьянства постепенно двинулись осваивать необъятные просторы Сибири, а возведенные в 1586 г. и 1587 г. Тюменский и Тобольский остроги явились не только важными опорными пунктами для борьбы с кучумлянами, но и основой первых поселений русских хлебопашцев. Воеводы, посылаемые русскими царями в суровый во всех отношениях сибирский край, не могли совладать с остатками орды и добиться покорения этого плодородного и с политической точки зрения важного для России региона. Однако благодаря военному искусству казачьего атамана Ермака Тимофеевича, уже в 90-х гг. XVI столетия Западная Сибирь была включена в состав России.

Мария Коневская,

младший научный сотрудник Научно-исследовательского

института Военной истории Военной академии

Генерального штаба ВС РФ

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков их потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Я. М. КАРАМЗИН

Карта Сибири из «Чертёжной книги» (юг - вверху, север - внизу, запад - справа, восток - слева).

Сибирские летописи содержат восемь летописей о походе Ермака Тимофеевича в Сибирь, и даже больше, летописи повествуют о том, что происходило после смерти атамана казаков Ермака Тимофеевича, это кладезь уникальных исторических очерков, особо ценный подробный исторический источник.

Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. Лубок XIX века.

Список Сибирских летописей.

1) РУМЯНЦЕВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

2) ХРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

3) ПОГОДИНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

4) СТРОГАНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

5) БУЗУНОВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

6) ПУСТОЗЕРСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

7) ОПИСАНИЕ СИБИРИ

8) КУНГУРСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Лев и единорог на знамени Ермака, бывшем с ним при покорении Сибири (1581-1582 гг.)

Таким Ермака изображали на многих однотипных портретах 17-18 века.

Историческая справка о современном слове Сибирь, укоренившимся современном понимании Сибирской земли, как следует из летописей Сибирь это прежде всего город властителя Хана Кучума, который впоследствии был убит калмыками за то, что разорял и грабил своих подопечных на закате бесславной своей жизни, Кучум угнал табун лошадей за это злодеяние, калмыкские воины его догнали, и убили.

"Царь Кучум много раз пытался вернуть Сибирь и отомстить. Однажды (он) собрал войско, пришел в Сибирь, дошел до реки Иртыша, разорил несколько селений басурманских и ушел восвояси. Как только узнали об этом в Тобольске, послал воевода за ним войска, и догнали его на границе со Степью, и напали, людей его перебили, и захватили у него двух цариц и сына и огромные богатства. Сам же Кучум убежал с небольшим отрядом, а дойдя до своего улуса, остальное войско взял и когда шел через калмыкские улусы, то угнал конские табуны. Калмыкские же воины догнали его, и войска его разгромили, и коней своих отвоевали. Тогда царь Кучум бежал в Ногаи и там был ими убит."

Сибирь (Кашлык, Сибир, Сибер, Ибер, Искер) город, столица Сибирского ханства. Находилась на правом берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км выше современного Тобольска в Тюменской области, сейчас памятник археологии "Кучумово городище".

В то время часто случались набеги Кучумовских племен на Пермь и пермские русские земли, которые в следствии этого несли постоянные разорения, претерпели насилие и людское горе, это беспокоило Ивана Васильевича, после некоторых расспросов братьев Строгановых о Сибирском царстве, и о возможности защиты от набегов башкир, остяков, вагулов, татар, нагайцев, сибирских отрядов, и других кочевников, Иван Васильевич дает добро грамотами с государевыми золотыми печатями на земли от устья реки Чусовой вверх по обеим берегам вплоть до истока и по притокам до (их) истоков, а в тех местах, от Камы вверх по чусовой - на 80 верстах по правому и левому берегам возвести укрепления для защиты и обороны от набегов басурман, дает полную свободу действий, и защиты всеми доступными способами, после чего начинается строительство укреплений, снабжение необходимыми ресурсами, и набор производится отрядов.

С этого момента на сцене появляется атаман Ермак с соратниками, которые часто разбойничали, громили и грабили на реках Волга, Оке и море, суда, каторги, купеческие торговые караваны с ватагой в 5000 человек, думая пойти в Кызылбаши вместе с донскими и яицкими казаками, чтобы господствовать на море, но этого не случилось, грабя купцов, в том числе государственную казну и прочий православных люд, проливая кровь христианскую, об этих подвигах становиться известно, царю и Великому князю всея Руси Ивану Васильевичу, государь взбешен, и разгневан.

В дальнейшем эти события определили судьбу Ермаку Тимофеевичу с сотоварищами идти на службу к Строгановым, охранять земли от набегов разношерстных племен, и в дальнейшем осуществить военный поход на Сибирь.

В следствии чего Ермак с соратниками поступает на службу к Строгановым загладить вину, возможно из опасений, что прогневался великий князь Иван Васильевич, в том либо, либо ином случае, Ермак обороняет Русскую землю и Пермь Великую, разбивает кочевые отряды и покоряет близлежащие племена кочевников, после чего снаряжается экспедиция на Сибирское ханство Кучума, а дальше идут кровавые и ужасающие битвы с ханом Кучумом и кочевниками, которые многократно превосходили силы Ермака с соратниками, зачастую казаки перед битвой с противником, преклоняли колени с молитвой на устах, а далее в схватке следовала отчаянная храбрость (отступать не куда было), тем и брали противоборствую сторону, стоит отметить, что помощи в Сибирской земле Ермаку не было ни от кого ждать, после каждой схватки гибли соратники.

Отмечу, что восемь летописей о Сибири дают разнообразную информацию, зачастую дополняя друг друга, в итоге складывается общая картинка хронологии в событиях, что было в столь далекое время, кто был Ермак, его происхождение, что он делал, что происходило после смерти атамана Ермака с соратниками в Сибирской земле, никакая Википедия, ни кино об этом не расскажет в полной картине.

Что знают об этом ныне живущие современные Сибиряки? Сомневаюсь, что большинство из современников слышало что-либо об исторических Сибирских летописях, тем более, что описано внутри.

Постскриптум: После покорения Сибирских земель производятся экспедиции на край и конец Сибирской земли, Русским Царством активно осваивается Сибирь (освоение велось вдоль рек - Тобола, Иртыша, Оби, Енисея, Амура), основываются новые города-крепости Тюмень (1586), Тобольск (1587), Берёзов и Сургут (1593), Тара (1594), Мангазея (1601), Томск (1604), Кузнецк (ныне Новокузнецк) (1618), Красноярск (1628), отстраиваются церкви, монастыри, жилые и производственные сооружения, заселяются казаки, купцы, промышленные и служилые люди, казаки, купцы, земледельцы, крестьяне-переселенцы, и прочий люди.

Чертёж всех сибирских градов и земель из атласа Семёна Ремезова, составленного в 1701 году.