Грамматические значения и грамматические категории. Типы и формы Грамматические значения грамматические категории грамматические формы слова

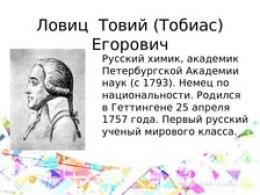

Грамматическая категория – универсальный семантический признак, который присущ целому классу слов или классу сочетаний слов и имеющий в языке свое формальное выражение. В грамматических категориях проявляется своеобразие языков мир. Черты: 1)ГК выступает обобщением целого ряда (обязательно не менее двух) соотносительных между собой и противопоставленных друг другу грамматических значений, находящих свое выражение в определенных грамматических формах (обобщенное значение рода, числа, падежа, времени, лица и т.д.) 2) ГК могут изменяться и исчезать (падежи в английском языке (4=>2), категория числа в русском языке (единственное, множественное, двойственное) 3) ГК делятся на морфологические и синтаксические, а именно:

а) морфологические – объединяющая грамматические классы слов (части речи), принадлежащие этим классам грамматические (морфологические) категории и формы слов, т.е. в центре морфологических категорий стоит слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими характеристиками; морфологические ГК выражаются в следующих формах: Морфологические категории подразделяются на словоизменительные и классификационные: словоизменительные формы: объединяют формы слова в пределах одной и той же лексемы (например: категория рода имен прилагательных является словоизменительной; прилагательное согласуется с именем существительным, принимая его грамматический род: белая бумага, белое пятно) классификационные формы: классификационные категории объединяют лексемы на основе общего грамматического значения (категория рода существительных – классификационная; существительное стол мужского рода, стена – женского, окно – среднего, и эта родовая «прикрепленность» строго обязательна) б) синтаксические категории – это категории, базирующиеся на морфологических категориях, но далеко выходящие за их пределы: категории времени и модальности, а также – в широком синтаксическом понимании – и категория лица, т. е. те категории, которые выражают отношение сообщения к действительности и подводятся под общее понятие «предикативности».

Грамматическое значение – обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное выражение. Для определения специфики грамматического значения его обычно противополагают лексическому значению. Выделяют ряд свойств, отличающих грамматические значения от лексических: 1) степени охвата лексического материала: Грамматическое значение объединяет группы слов в определенные грамматические классы, например, грамматическое значение предметности объединяет значительную часть лексики русского языка в грамматический класс имени существительного и т.д. 2) выступает по отношению к лексическому дополнительным, сопутствующим: При помощи различных формальных показателей, мы можем изменить облик слова, не меняя его лексического значения (вода-воды-воде-воду-водой; несу-несешь-несет-несем-несете-несут и т.д.). При этом грамматические значения отличаются регулярностью своего выражения, то есть имеют один и тот же набор формальных показателей, с помощью которых они реализуются в разных словах (например, окончание -ы, -и в родительном падеже единственного числа у существительных женского рода).3) по характеру обобщения и абстрагирования: Если лексическое значение связано в первую очередь с обобщением свойств предметов и явлений, то грамматическое возникает как обобщение свойств слов, как абстрагирование от лексических значений слов, хотя за грамматическим абстрагированием также стоят общие свойства и признаки вещей и явлений (деление в русском и белорусском языках глагольного времени на прошедшее, настоящее и будущее соответствует тому, что все в мире существует для человека либо в прошлом, либо в настоящем, либо в будущем). 4) особенности отношения к мышлению и строю языка: Если слова с их лексическими значениями служат номинативным средством языка и в составе конкретных фраз выражают мысли, знания, представления человека, то формы слов, словосочетаний и предложений используются для организации мысли, ее оформления, то есть характеризуются своей внутриязыковой природой.

Грамматическая форма – это та часть формы слова, словосочетания или предложения, которая выражает их грамматические значения (род, число, падеж и т.д.). Грамматическая форма тесно связана с понятием парадигмы. Парадигма (от греч. paradeigma - пример, образец) – это совокупность грамматических форм слова или класса слов.

Лексическое и грамматическое значения слова представляют собой два плана содержания языковых единиц. Многочисленными исследователями установлено» что лексическое значение слова всегда выступает в единстве с грамматическими Взаимосвязь лексическою значения слова и его грамматических значений с большей очевидностью проявляется при классификации слов по лексико-грамматическим группам.Положения:1)принадлежность слова к той или иной части речи зависит or совокупности лексических и грамматических признаков, свойственных данному слову, т.е. учитывается лексическое значение слова, его морфологические и синтаксические признаки; 2)типичными словами каждой части речи являются такие слова, лексическое значение которых совпадаете обобщённым лексико-грамматическим признаком данной части речи; 3)изменение лексического значения слова может привести к переходу части речи в другую и к изменению грамматических признаков. С другой стороны между ними имеются и существенные различия: 1)лексическое значение индивидуально, грамматическое - более абстрагировано, свойственно целому классу слов; 2) в лексическое значение включается главная информация, в грамматическое – дополнительная, вспомогательная; 3)лексическое значение выражается основой, грамматическое различными языковыми средствами(окончаниями, приставками, суффиксами* чередованием звуков, ударением, предлогами, супплетивными формами); 4)слово в речи (не в языке) имеет только одно лексическое значение, в то время как грамматических значений в этом слове обнаруживается значительно больше.

Центральными понятиями грамматики являются грамматическое значение, грамматическая форма и грамматическая категория. Это абстракции, представляющие собой результат отвлечения от свойств множества конкретных грамматических единиц и дальнейшего обобщения этих отвлечений. Если грамматическое значение - это абстрагированное языковое содержание грамматической единицы, а грамматическая форма - материальный вид выражения этого грамматического значения, то грамматическая категория - это совокупность однородных грамматических значений, представленных рядами противопоставленных друг другу грамматических форм (ср. грамматическая категория падежа или категория числа).

Грамматическая категория в своих связях и отношениях формирует ядро грамматического строя языка (например, в русском языке грамматические формы имен существительных передают значение числа, т.е. интерпретируют те или иные реалии внешнего мира как единичность или множественность; формы единственного и множественного числа существительных противопоставлены друг другу и образуют грамматическую категорию числа).

Грамматическая категория существует как класс значений, объединенных в системе противопоставлений (например, грамматическая категория падежа объединяется единством самого отвлеченного значения отношений: ‘нечто относится к чему-то’ и противопоставленностью частных отношений - объектного, субъектного, определительного и др.).

Соотношение грамматической категории и грамматического значения - это отношение общего (грамматической категории) к частному (грамматическому значению). Необходимым признаком грамматической категории является также единство выражения грамматического значения в системе грамматических форм, поэтому каждая грамматическая категория - это сложная структура, объединяющая ряды противопоставленных друг другу форм (например, во многих языках мира внутри категории рода имен существительных выделяются формы мужского, женского и среднего рода или по крайней мере - мужского и женского). Противопоставление рядов форм в пределах грамматической категории основывается на нали- чии/отсутствии у противопоставленных форм формально выраженного значения (например, в русском языке мужской и женский род существительных противопоставлен среднему роду но признаку отсутствия у существительных среднего рода способности к образованию названий лиц мужского и женского пола).

В разных языках одна и та же грамматическая категория в зависимости от количества противопоставленных членов может быть организована по-разному: есть категории двучленные (ср. категорию числа в русском языке, где различаются единственное и множественное число), трехчленные (ср. ту же категорию в словенском языке, где существует единственное, множественное и двойственное число), многочленные (как, например, в папуасских языках, где эта же категория имеет еще и тройственное число).

Грамматические категории языка находятся в тесном взаимодействии друг с другом и обнаруживают тенденцию к взаимопроникновению (например, категория лица связывает глаголы и местоимения, категория вида тесно связана с категорией времени и т.д.), причем это взаимодействие грамматических категорий наблюдается не только в рамках одной части речи, но и разных (ср., например, категорию числа, связывающую имя и глагол).

Грамматические категории подразделяются на морфологические и синтаксические. Морфологические грамматические категории выражаются лексико-грамматическими классами слов - знаменательными частями речи (именем существительным, прилагательным, глаголом, наречием, числительным, местоимением), ср. категории вида, залога, времени, наклонения, принадлежащие глаголу или рода, числа, падежа - имени. Среди этих категорий выделяют словоизменительные и классификационные. Морфологические категории словоизменительного типа - это категории, члены которых представлены формами одного и того же слова в рамках его парадигмы (ср. в русском языке категорию падежа у имени или категорию лица у глагола). Морфологические категории классификационного типа - это категории, члены которых не могут быть представлены формами одного и того же слова, т.е. это категории, внутренне присущие слову и не зависят от его употребления в предложении (ср. в русском языке категорию рода, одушевленности/неодушевленности существительных или категорию вида глагола).

Синтаксические грамматические категории - это категории, принадлежащие прежде всего синтаксическим единицам языка (ср. категорию предикативности или категорию членов предложения, которые составляют принадлежность такой синтаксической единицы, как предложение), однако они могут быть выражены и единицами, относящимися к другим языковым уровням (в частности, словом и его формой, которые участвуют в организации предикативной основы предложения и формируют его предикативность, например, грамматическую категорию синтаксического времени и наклонения).

Деление грамматических категорий на морфологические и синтаксические характерно в основном для языков флективного типа, в языках агглютинативного типа границы между морфологическими и синтаксическими категориями стерты.

Лексико-грамматические категории представляют собой объединения слов, обладающих общим семантическим признаком, влияющим на способность слова выражать то или иное морфологическое значение. В русском языке, например, среди имен существительных выделяются такие лексико-грамматические разряды, как собирательные (ср. вороньё, дворянство ), отвлеченные {любовь, отечество), вещественные {молоко, творог) существительные, которые имеют особенности в выражении категории числа, а именно: они не способны к образованию форм числа, поэтому употребляются, как правило, в форме одного числа, чаще всего единственного.

В зависимости от того, на основании каких признаков объединяются эти слова в разряды, а также их принадлежности к одной или разным частям речи, лексико-грамматические категории подразделяются на два типа:

- 1) категории, объединяющие в своем составе слова, принадлежащие одной части речи, обладающие общим семантическим признаком и сходством в выражении морфологических категориальных значений (например, во всех языках мира среди имен существительных выделяются разряды имен собственных и нарицательных или разряду конкретных существительных противопоставлен разряд абстрактных и т.д.);

- 2) категории, представляющие собой группировку слов, принадлежащих разным частям речи, но объединенных на основе общности семантических и синтаксических признаков (ср. в русском языке разряд местоименных слов, объединяющий в своем составе местоименные существительные: я, ты, мы, вы, кто и др., местоименные прилагательные: какой, такой, всякий, мой, наш и др., местоименные числительные: столько, несколько, сколько и др., местоименные наречия: где, когда, там, всюду и др.; или разряд счетных слов, куда, кроме числительных, входят порядковые относительные прилагательные: первый, второй, пятый и др., некоторые существительные: тысяча, миллион, сотня, нуль и др.).

Грамматические системы языков мира могут различаться:

- 1) составом грамматических категорий и их количеством (например, категория вида присуща в основном славянским языкам, категория вежливости - японскому и корейскому, категория определенности/неопре- деленности - английскому, французскому, немецкому языкам, категория человека или вещи - иберийско-кавказским языкам и т.д.);

- 2) количеством противопоставленных членов в рамках одной и той же категории (ср., например, категорию падежа: число падежных форм в языках, где есть эта категория, варьируется от 2, например, в английском, до 44 в табасаранском языке);

- 3) принадлежностью грамматических категорий к одной части речи (например, существительные в ненецком языке обладают категорией лица и времени, в мордовском - категорией определенности/неопределенности и лично-притяжательности, а в абхазском языке - категорией человека/ не-человека, чего нет ни в одном из славянских языков);

- 4) устройством грамматических категорий (ср. в язгулямском языке, принадлежащем к группе памирских языков, категория рода устроена по принципу семантических классов: мужской род - названия мужчин и неодушевленных предметов, женский род - названия женщин и всех животных).

В процессе исторического развития языка объем грамматических категорий может меняться (ср. в древнерусском языке грамматическая категория числа была представлена единственным, двойственным и множественным числом, однако в процессе языковой эволюции двойственное число было утрачено, в связи с чем в современном русском языке эту категорию формируют только две формы - единственного и множественного числа; то же относится и к категории падежа: существовавшая в древнерусском языке особая форма звательного падежа к XIV-XV вв. была уже утрачена, в связи с чем в современном русском языке сформировалась шестипадежная система).

Грамматическое значение

Грамматическое значение сопутствует лексическому значению слова; отличия между этими двумя типами значений таковы:

1. Грамматические значения очень абстрактны, поэтому они характеризуют большие классы слов. Например, значение глагольного вида всегда присутствует в смысловой структуре русского глагола. Лексическое же значение более конкретно, чем грамматическое, поэтому оно характеризует лишь какое-то определенное слово. Даже самые отвлеченные лексические значения (например, значения таких слов, как бесконечность, скорость) менее абстрактны, чем грамматические значения.

2. Лексическое значение выражено основой слова, грамматическое - особыми формальными показателями (поэтому грамматические значения часто называются формальными).

Итак, грамматическое значение - это отвлеченное (абстрактное) языковое значение, выраженное формальными грамматическими средствами. Слово обычно имеет несколько грамматических значений. Например, имя существительное волком в предложении Я волком бы выгрыз бюрократизм (М.) выражает грамматические значения предметности, одушевленности, мужского рода, единственного числа, творительного падежа (значение сравнения: `подобно волку, как волк`). Самое общее и наиболее важное грамматическое значение слова называется категориальным (общекатегориальным); таковы значения предметности у имени существительного, количественности у имени числительного и т. д.

Категориальное значение слова дополняется и конкретизируется частными (частнокатегориальными) грамматическими значениями; так, для существительного характерны частнокатегориальные грамматические значения одушевленности ~ неодушевленности, рода, числа и падежа.

Грамматическое значение всегда сопутствует лексическому, а лексическое не всегда сопутствует грамматическому значению.

Например: океан - человек (разное лексическое значение, но одинаковое грамматическое - существительное, ед.ч, И.п) [Лекант 2007: 239-240].

Способы выражения грамматических значений

В русской морфологии существуют разные способы выражения грамматических значений, т.е. способы образования форм слова: синтетический, аналитический и смешанный.

При синтетическом способе грамматические значения выражаются обычно аффиксацией, т.е. наличием или отсутствием аффиксов (например, стол, стола; идет, идут; красив, красива, красиво), значительно реже - чередованием звуков и ударением (умереть - умирать; масла - спец. масла), а также супплетивно, т.е. образованиями от разных корней (человек - люди, хорошо - лучше). Аффиксация может совмещаться с изменением ударения (вода - воды), а также с чередованием звуков (сон - сна).

При аналитическом способе грамматические значения получают свое выражение вне основного слова, т.е. в других словах (слушать - буду слушать).

При смешанном, или гибридном способе грамматические значения выражаются и синтетически и аналитически, т.е. и вне и внутри слова. Например, грамматическое значение предложного падежа выражается предлогом и окончанием (в доме), грамматическое значение первого лица - местоимением и окончанием (я приду).

Формообразующие аффиксы могут быть выразителями сразу нескольких грамматических значений, например: в глаголе идут окончание - ут выражает и лицо, и число, и наклонение [Интернет ресурс 6].

Грамматическая категория -- это совокупность противопоставленных друг другу морфологических форм с общим грамматическим содержанием. Например, формы пишу -- пишешь -- пишет указывают на лицо и поэтому объединяются в глагольную грамматическую категорию лица; формы писал -- пишу -- буду писать выражают время и образуют категорию времени, словоформы стол -- столы, книга -- книги выражают представление о количестве предметов, они объединяются в категорию числа и т. д. Можно также сказать, что грамматические категории формируются частными морфологическими парадигмами. Грамматические категории в целом имеют три особенности.

1) Грамматические категории образуют своего рода закрытые системы. Количество членов, противопоставленных друг другу в грамматической категории предопределено структурой языка и в целом (в синхронном срезе) не варьируется. При этом каждый член категории может быть представлен как одной, так и несколькими однофункциональными формами. Так, грамматическая категория числа существительных образуется двумя членами, один из которых представлен формами единственного числа (стол, книга, перо), другой -- формами множественного числа (столы, книги, перья). Существительные и прилагательные имеют три рода, у глагола три лица, два вида и т. д. Количественный состав некоторых грамматических категорий в литературе определяется по-разному, что на самом деле связано не с объемом категории, а оценкой ее компонентов. Так, в существительных выделяют 6, 9, 10 и большее количество падежей. Однако это отражает только разные приемы выделения падежей. Что же касается самого грамматического строя языка, то в нем падежная система регламентирована существующими типами склонения.

2) Выражение грамматического значения (содержания) между формами, образующими категорию, распределено: пишу означает первое лицо, пишешь -- второе, пишет -- третье; стол, книга, перо указывают на единственное число, а столы, книги, перья -- на множественное число, большой -- это мужской род, большая -- женский, а большое -- средний, форма большие на род не указывает.

3) Формы, образующие морфологические категории, должны объединяться общим содержательным компонентом (что отражено в определении грамматической категории). Это обязательное условие для выделения грамматической категории. Без указанной общности грамматические категории не формируются. Например, противопоставление переходных и непереходных глаголов не образует морфологической категории именно потому, что оно не основано на общем содержании. По той же причине не являются морфологическими категориями и другие лексико-грамматические разряды, выделяемые в самостоятельных частях речи [Камынина 1999: 10-14].

Знаменательные и служебные части речи

Части речи -- это основные грамматические классы слов, которые устанавливаются с учетом морфологических свойств слов. Эти классы слов важны не только для морфологии, но также для лексикологии и синтаксиса.

У слов, относящихся к одной части речи, есть общие грамматические признаки:

1) одинаковое обобщенное грамматическое значение, называемое частеречным (например, для всех существительных значение предметности);

2) одинаковый набор морфологических категорий (для существительных характерны категории одушевленности/неодушевленности, рода, числа и падежа). Кроме того, слова одной части речи обладают словообразовательной близостью и выполняют одинаковые синтаксические функции в составе предложения.

В современном русском языке выделяются самостоятельные и служебные части речи, а также междометия.

Самостоятельные части речи служат для обозначения предметов, признаков, процессов и других явлений действительности. Такие слова обычно являются самостоятельными членами предложения, несут на себе словесное ударение. Различаются следующие самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие.

Внутри самостоятельных частей речи противопоставляются полнознаменательные и неполнознаменательные слова. Полнознаменательные слова (существительные, прилагательные, числительные, глаголы, большая часть наречий) служат для называния определенных предметов, явлений, признаков, а неполнознаменательные слова (это местоимения и местоименные наречия) лишь указывают на предметы, явления, признаки, не называя их.

Важно еще одно разграничение в рамках самостоятельных частей речи: имена (существительные, прилагательные, числительные, а также местоимения) как части речи склоняемые (изменяемые по падежам) противопоставлены глаголу как части речи, для которой характерно спряжение (изменение по наклонениям, временам, лицам).

Служебные части речи (частицы, союзы, предлоги) не называют явлений действительности, а обозначают отношения, существующие между этими явлениями. Они не являются самостоятельными членами предложения, обычно не имеют словесного ударения.

Междометия (ах!, ура! и др.) не входят в число ни самостоятельных, ни служебных частей речи, они составляют особый грамматический разряд слов. Междометия выражают (но не называют) чувства говорящего [Лекант 2007: 243-245].

Поскольку части речи - понятие грамматическое, очевидно, что и принципы, основания выделения частей речи должны быть прежде всего грамматические. Во-первых, такими основаниями являются синтаксические свойства слова. Одни слова входят в грамматический состав предложения, другие не входят. Одни из входящих в грамматический состав предложения являются самостоятельными членами предложения, другие нет, поскольку могут выполнять лишь функцию служебного элемента, устанавливающего отношения между членами предложения, частями предложения и т.д. Во-вторых, существенными являются морфологические признаки слов: их изменяемость или неизменяемость, характер грамматических значений, которые может выражать то или иное слово, система его форм.

Исходя из сказанного все слова русского языка подразделяются на входящие в грамматический состав предложения и не входящие в этот состав. Первые представляют собой подавляющее большинство слов. Среди них выделяются слова знаменательные и служебные.

Знаменательные слова являются самостоятельными членами предложения. К ним относятся: имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, наречия, категория состояния.

Знаменательные слова и принято называть частями речи. Среди знаменательных слов по морфологическому признаку изменяемости-неизменяемости выделяются, с одной стороны, имена и глагол, с другой - наречие и категория состояния.

Два последних разряда - наречия и категория состояния - различаются синтаксической функцией (наречия служат главным образом обстоятельством, категория состояния - сказуемым безличного предложения: "Мне грустно, потому что весело тебе" (Л.), а также тем, что в отличие от наречий слова категории состояния способны управлять ("Мне грустно", "весело тебе"; "Как весело, обув железом острым ноги, Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!"- П.).

Служебные слова (их называют еще частицами речи) объединяет то, что они (входя в грамматический состав предложения) служат лишь для выражения разного рода грамматических отношений либо участвуют в образовании форм других слов, т.е. не являются членами предложения. С морфологической точки зрения их объединяет также неизменяемость.

К ним относятся предлоги, союзы и частицы. При этом предлоги служат для выражения отношения существительного к другим словам, союзы устанавливают связь между членами предложения и частями сложного предложения. Частицы участвуют в образовании некоторых глагольных форм, в построении определенного типа предложений (например, вопросительных). К словам, не входящим в грамматический состав предложения, относятся модальные слова, междометия и звукоподражания.

Модальные слова (возможно, конечно, может быть, наверно, по-видимому, пожалуй, разумеется и др.) выражают отношение говорящего к содержанию высказывания. Междометия служат для выражения чувств и волевых побуждений (ах, ой-ой-ой, брысь, ну и т.д.). Звукоподражания - слова, передающие какие-нибудь звуки и шумы. Эти три последних разряда слов, как и служебные слова, являются неизменяемыми [Рахманова 1997: 20].

4. Общие черты и отличия глагола.

5. Общие черты и отличия прилагательного.

Следующим по степени сложности уровнем многоярусной структуры языка является морфологический. Этот уровень рассматривает структуру слова, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, а также отнесение слов к определенной чати речи. Основной единицей морфологического уровня является морфема − наименьшая структурная единица, имеющая двусторонний характер. Как и всякая единица, кроме фонемы, морфема представляет собой единство формы и содержания.

Под морфемой в данном случае имеется в виду устойчивая последовательность фонем, составляющих ее материальную сторону, содержание же морфемы, или ее семантика, обычно складывается из определенного набора минимальных смысловых элементов, называемых семами.

Морфемы бывают корневые и аффиксальные (служебные).

Корневые : 1) корень

2) аффиксоид (корневая морфема, выступающая в функции аффикса)

Полусон (префиксоид полу-)

Литературовед (суффиксоид –вед)

Аффиксальные : 1) приставка

2) суффикс

3) окончание

4) соединительная гласная

Аффиксальные морфемы бывают словоизменительные (выражают отношения между словами) и словообразовательные (деривационные free-dom)

Cочетание корневой морфемы с аффиксальной словоизменительной образуют словоформу, то есть одну из возможных форм слова (сада, саду).

Словоформа - это видоизменение лексем по законам грамматики каждого языка.

Лексема является сложной системой взаимоотнесенных форм. (beautiful, more beautiful, most beautiful, beautifully - лексема beautiful; прыгожы, прыгажэйшы, найпрыгажэйшы, прыгожа - лексема прыгожы)

Совокупность словоформ одного слова, отражающих систему флективных изменений, образует парадигму, которая служит образцом словоизменения целой группы слов, входящих в данную часть речи; ср.: парадигма склонения существительных мужского рода, парадигма спряжения глаголов и т.д.

Понятие "парадигма" в лингвистике по-разному интерпретируется применительно к различным единицам описания: морфологическая парадигма представляет собой образец формоизменения слова, деривационная парадигма трактуется как правило порождения новых образований по аналогии с существующими, лексико-семантическая парадигма понимается как динамическая система взаимосвязанных словозначений [Кубрякова, Соболева,1979; Сентенберг,1984].

Совокупность парадигм, характеризующих данный класс слов или данную часть речи, представляет собой грамматическое выражение наиболее общих свойств или характеристик, которыми в грамматическом отношении обладает данная часть речи, а следовательно, и структура данного языка. Эти свойства или характеристики образуют некоторое общеграмматическое понятие, называемое грамматической категорией.

Грамматические категории, значения и формы служат основой для всех исследований в области грамматики. В лингвистической литературе широко применяется термин "грамматическая категория ", или "морфологическая категория ". В более широком смысле этот термин обозначает классы слов - части речи. В более узком понимании он обозначает такие явления, как, например, грамматический род, грамматическое число, одушевленностьимен существительных, грамматическое время, глагольный вид, т.е. обобщенные значения, присущие данной части речи и выражаемые теми или иными формальными средствами.

Каждая грамматическая единица должна характеризоваться дифференциальными признаками в двух измерениях: 1) дифференциальными признаками плана содержания и 2) дифференциальными признаками плана выражения. План содержания грамматической категории определяется грамматическим значением , а план выражения - постоянной, закрепленной за ним грамматической формой . Грамматическое значение выражается аффиксами.

1) словоизменительные

2) классификационные.

1) Словоизменительные категории предполагают объединение словоформ в пределах одной и той же лексемы.

2) Классификационные категории объединяют лексемы на основе общего грамматического значения.

Типологической характеристикой английского языка является отсутствие словоизменительной категории прилагательных, которые не согласуются с именами существительными в лице, числе и падеже, как в русском/белорусском языках.

Изоляция некоторых грамматических значений в английской лексеме приводит к субстантивации, адвербиализации и адъективации слов, т.е. явлениям, не относящимся к морфологии, а выделяемым через сочетаемость слов (foot - on foot, hard - to work hard, sick - the sick, stone - a stone wall). Такие слова входят в соответствующие лексико-грамматические группы, объединяемые по синтаксической функции. Адъективация имен существительных в словосочетаниях типа stone wall является типологической для английских существительных.

Классификационная функция грамматических категорий в английском, белорусском и русском языках в основном совпадает. Для английских существительных свойственны группировки, в которых вся субстантивная лексика классифицируется по числам, падежам и определенности/ неопределенности, выраженной артиклями в препозиции, а прилагательные и наречия - по степеням сравнения, глаголы - по времени, виду, залогу и наклонению (изоморфные категории) .

В русском и белорусском языках категория рода также классификационная. Она охватывает всю субстантивную лексику, выделяя существительные мужского рода, среднего рода и женского рода. В английском языке категория рода выражена лексическим способом.

В каждом языке средствами образования форм слова могут быть:

1) аффиксация

2) чередование звуков

3) супплетивность

4) аналитический способ

5) приемы агглютинации

2. Части речи. Грамматическая омонимия. Субстантивация, адъективация, адвербиализация и их типологические характеристики.

В нормативных грамматиках выделяются десять частей речи, изоморфных в английском и белорусском/русском языках (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частицы и междометия).

В основу традиционного деления слов на части речи положен комплексный анализ, сочетающий семантические, формальные и синтаксические признаки.

В соответствии с семантическим принципом учитывается наличие номинативного значения в автосемантических или знаменательных частях речи, например, значение предметности (существительные), признак и свойство предмета (прилагательные), количественное или порядковое отношение предметов и явлений (числительные), указание на предметы и их признаки, не называя их (местоимения), действие или состояние лица или предмета (глагол), качественное состояние лица или предмета и признак процесса (наречие), пребывание в состоянии (слова категории состояния, типа afraid, alone, asleep, нельга, нечага, можна). (В грамматиках белоруского языка к словам категории состояния относят предикативные наречия, но самих слов категории состояния не выделяют)

В английском и белорусском языках имеется значительное количество служебных слов, не имеющих назывной функции и служащих в качестве грамматических средств выражения. Отсутствие самостоятельного номинативного значения у таких слов позволяет отнести их к синсемантическим частям речи. Сохраняя свою лексическую самостоятельность, служебные слова способны выражать отношения к предмету или лицу (предлоги), связи слов в предложении (союзы), субъективно-объективные отношения к действительности (модальные глаголы), уточнения лексического или грамматического смысла других слов (частицы), чувства и волеизъявления, не называемые в словах (междометия).

Синсемантическая часть речи "артикль" служит в качестве определителя английских имен существительных. Детерминативная функция артикля в английском языке является типологической. В белорусском языке она выполняется грамматическими или лексическими средствами в зависимости от контекста или ситуации.

Согласно морфологическому принципу в английском и белорусском языках концентрируется внимание на морфологических характеристиках слова, на системе его грамматических категорий и форм, иначе, на морфологическом своеобразии каждого слова данной части речи. Так, глагол объединяет все слова, обозначающие процесс и выражающие этот процесс в морфологических категориях лица, времени, вида, залога, наклонения, что определяет и специфику его грамматических форм.

В процессе морфологического анализа словарного состава языка значительную роль играет учет синтаксических признаков того или иного слова. Каждая часть речи характеризуется определенной основной функцией в предложении и сочетаемостью с другими разрядами слов.

Грамматическая омонимия

Грамматическая омонимия - существование таких лексических единиц, которые совмещают одновременно несколько грамматических категорий как внутри одной части речи, так и других частей речи.

Ограниченное число аффиксов у слов больше всего вызывает грамматическую омонимию внутри одной части речи в английском языке (внутренняя омонимия ). Например, оппозиция именительный/объектный падеж личных местоимений it/it, уоu/уоu, оппозиция присоединительная форма притяжательного местоимения/абсолютная форма притяжательного местоимения his/his, оппозиция 1/2/3 лица множественного числа и 1 лица единственного числа у глагола write. Для имен существительных характерна оппозиция единственного/множественного числа типа sheep/sheep.

Для белорусского языка свойственна внутренняя омонимия флексий имен существительных и глаголов. Например, в слове чалавека окончание выражает одновременно винительный и родительный падеж; в слове бачыць - 3-е лицо единственного числа и неопределенная форма глагола (Ён бачыць и бачыць). Грамматическая омонимия окончаний белорусских имен прилагательных наблюдается в именительном и винительном падежах мужского рода (асеннi дзень), среднего рода (асенняе надвор"е).

Сочетание в одном слове грамматических значений разных частей речи дает конверсионную омонимию . Конверсионная омонимия свойственна больше английскому языку, в котором на долю аффиксов приходится лишь 8,4% всей грамматической информации. Рассмотрим некоторые грамматические оппозиции аффиксов:

-ing - причастие I/(герундий) прилагательное (interesting)/союз (seeing, supposing);

-ed - причастие II/глагол в личной форме прошедшего времени/союз (рrovided) /прилагательное (1еаrned);

-t -причастие II/ глагол в личной форме прошедшего времени;

-1у - наречие/частица (simply, only);

словам: before, after, for, till, untill свойственна оппозиция - союз/ предлог;

since - союз/предлог/ наречие;

up, down,in - предлог/наречие;

the - артикль/наречие (the more, the better).

Конверсионная омонимия - типологическая особенность английского языка. В белорусском языке в силу его синтетичности нет такого широкого явления конверсионной омонимии, хотя и наблюдается конверсионная оппозиция синсемантических частей речи типа предлог/наречие (мiма,вакол); союз/частица (ледзьве); частица/наречие (вунь).

Разграничение грамматических значений омонимов должно проводиться с учетом их синтаксических функций в структуре словосочетания или предложения.

Субстантивация, адъективация, адвербиализация и их типологические характеристики

Субстантивация - явление, при котором любое слово может входить в разряд имен существительных вследствие приобретенной способности непосредственно указывать на предмет.

В английском языке имеет место полная и частичная субстантивация при переходе прилагательного в существительное. Полностью субстантивированные прилагательные употребляются с артиклем, изменяются по числам и принимают форму притяжательного падежа: a native, the natives, a native’s hut. Некоторые полностью субстантивированные прилагательные употребляются только в форме множественного числа: ancients, sweets, greens. К частично субстантивированным относятся прилагательные, указывающие на целый класс лиц: the rich, the poor, the unemployed (слово unemployed - единственное субстантивированное причастие II) и абстрактные понятия: the good, the evil, the beautiful, the singular, the plural. Прилагательные, обозначающие национальности, могут быть субстантивированы полностью: а Russian - Russians, a German - Germans и частично: the English, the French, the Chinese. Английские субстантивированные прилагательные выполняют синтаксические функции подлежащего и дополнения.

Субстантивированные прилагательные принимают форму имени существительного либо во множественном числе: сутачныя, пад"ёмныя, либо в любом роде с учетом изменений во множественном числе: хворы, хворая, хворае и хворыя.

Адъективация - переход других частей речи в прилагательные. Процессу адъективации в английском языке подвергаются причастия I и существительные только на синтаксическом уровне. Ряду английских причастий I типа interesting характерна полная адъективация . Такие слова приобретают признаки степеней сравнения и употребляются в синтаксических функциях, свойственных прилагательным. Полностью адъективированные причастия I могут занимать позицию определения и предикатива в английском языке.

Частичная адъективация английских существительных определяется только в составе словосочетания или предложения, где они выполняют функцию определения перед другим существительным: а summer dress.

В белорусском языке наблюдается полная и частичная адъективация. Полная адъективация характеризуется тем, что причастие, перешедшее в прилагательное, полностью теряет свои свойства, например: будучая вясна, расхлябаная хода, нерухомая маёмасць. Частичная адъективация причастия проявляется только на синтаксическом уровне: Абмежаваны чалавек (мало развитый) и Абмежаваны правам чалавек. Полностью адъективированные причастия изменяются по степеням сравнения и употребляются в синтаксических функциях определения и предикатива.

Адъективация слов в английском и белорусском языках является типологической для каждого языка по способу формообразования, изоморфным при этом "выступает синтаксический способ ее определения.

Процессы, в результате которых та или иная часть речи начинает функционировать как наречие, называется адвербиализацией . Адвербиальное слово утрачивает свои формальные показатели, характеризующие его как имя существительное, прилагательное или глагол.

Наиболее распространенной разновидностью процесса адвербиализации в белорусском языке является отрыв одной из флективных форм от ее парадигмы и употребление этой формы в качестве обстоятельства. Например, белорусские наречия ранiцай, вечарам, летам совпадают с существительными в форме творительного падежа единственного числа: ранiца, вечар, лета. В отличие от белорусского в русском языке очень распространенной является адвербиализация формы творительного сравнения или образа действия: ездить верхом, лежать пластом, лететь стрелой. В белорусском языке адвербиализуются существительные в косвенных падежах с предлогом: зверху, збоку, бясконца (родительный падеж); кнiзу, кверху, папацёмку (дательный падеж); удзень, унiз, наперад (винительный падеж); заездам , подбегам, проездам (творительный падеж); упоцемку, употайку, наверсе (предложный падеж). В русском языке адвербиализация существительного с предлогом осуществляется путем переноса ударения на предлог, типа: на ночь, под вечер, со смеху. Перенос ударения является показателем, который отличает адвербиализованный оборот от объективного сочетания, например: брать работу на дом и смотреть на дом. Такого явления не наблюдается в белорусском языке. Кроме существительных белорусском языке в наречие могут переходить прилагательные (добра ); числительные (па двое ); местоимения (па-мойму, потым ); глагольные формы (пявуча, хвалююча, рашуча, лежма ).

Наиболее часто английские прилагательные переходят в наречия путем прибавления суффикса –ly: specially, pleasantly. Отмечаются случаи параллельного употребления наречий с суффиксом –ly и без него: close - closely, late - lately, high - highly, deep - deeply, wide - widely. Эти слова, как правило, имеют разные значения.

3. Общие черты и отличия существительного.

1. Семантическая классификация имен существительных

Деление существительных на нарицательные и собственные в английском и белорусском языках является изоморфным. Оно обусловлено не только различием их лексических значений, индивидуальных или обобщенных, но и различием грамматических свойств этих слов.

Нарицательные имена существительные представляют собой названия однородных предметов и явлений: лиц, животных и птиц, различных явлений природы, общественной жизни, отвлеченных свойств и качеств, действий и состояния.

Семантика собственных имен существительных раскрывает единичные понятия, обозначающие индивидуальные, единственные в своем роде предметы и лица.

Разряды конкретных, отвлеченных и собирательных существительных характеризуются каждый своим лексическим значением. В английском и белорусском языках конкретные существительные изменяются по числам, а отвлеченные употребляются только в единственном числе и не определяются количественными числительными.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных единиц как неделимое целое: живых существ, предметов. Собирательные существительные не характерны для английского языка. Значение собирательности передается в основном ограниченным числом имен существительных. К словам, обозначающим совокупность лиц, относят такие слова, как the youth, people, militia, police. Совокупность животного и растительного мира выражается словами leafage, blossom, brushwood, poultry, cattle. Существительные furniture, linen не передают собирательность однородных предметов и изделий. Собирательные существительные в английском языке согласуются в предложении со сказуемым в единственном числе. Значение собирательности часто передается в английском языке сочетанием прилагательного и существительного: young реор1е (молодежь ), old clothes (старье); артикля с существительным во множественном числе; the students (студенчество) и средствами субстантивации: the poor, the rich.

По своей семантике в белорусском языке выделяются три изоморфных группы собирательных существительных:

1) обозначающие совокупность лиц (чалавецтва, моладзь, дзетвара);

2) называющие совокупность предметов животного и растительного мира (вараннё, машкара, лiсце);

3) со значением совокупности предметов, отходов, изделий (бялiзна, мэбля. рыззё).

В английском и белорусском языках собирательным существительным свойственна форма только единственного числа. Другим грамматическим признаком собирательных существительных является отсутствие категории одушевленности для слов, обозначающих совокупность однородных живых существ, например: экiпаж (личный состав), народ.

От собирательных существительных в английском и белорусском языках следует отличать слова, обозначающие какую-то частную совокупность. Существительные с признаком частной совокупности могут употребляться самостоятельно:family, crowd, group, company, committee, audience; клас, група, чарада, статак, аркестр. Указанные слова встречаются в сочетании с однородными лицами, особями: a flock of birds, a pack of wolves, a group of students; табун коней, хор студэнтау. В первом случае существительные обозначают совокупность разнородных, а не однородных предметов, что выделяет их из класса собирательных существительных. Во втором случае слова обозначают строго определенную количественную единицу.

Тождественные семантические признаки имеют в английском и белорусском языках вещественные существительные. Они обозначают однородные по составу вещества, обладающие свойствами целого. Эти вещества можно делить на части, подвергать изменению, но не считать. К вещественным существительным относятся названия пищевых продуктов, химических элементов и их соединений, сельскохозяйственных культур, полезных ископаемых, различных материалов и тканей.

В английском и белорусском языках вещественные существительные чаще всего употребляются только единственного числа. В белорусском языке встречаются слова, имеющие форму только множественного числа: духi, дрожджы, апiлкi.

Семантика приобретает еще большее значение приделениисуществительных на одушевленные и неодушевленные. Категория одушевленности/неодушевленности охватывает только конкретныесуществительные.

К одушевленным существительным в английском языке относятся существа мужского и женского пола, обозначаемые местоимениями соответственно мужского и женского рода (she, he). Неодушевленные существительные вменяются в единственном числе местоимением it. Во множественном числе лексическое разграничение пола нейтрализуется в местоимении they. Средство олицетворения используется в английском языке при обозначении названий планет, богов, мифических существ, некоторых государств, судов.

Однако категория одушевленности в английском языке не имеет грамматического выражения, поскольку для ее выделения недостаточно одного семантипческого признака. Любая морфологическая категория конституируется лишь при наличии противопоставленных по грамматическому значению формальных признаков, объединяющих определенную семантическую группу. В белорусском языке значения одушевленности/неодушевленности имен существительных являются значениями грамматическими, поскольку выражаются морфологически - формой винительного падежа множественного числа существительных всех родов. Причем родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных не различаются, например: бачу птушак и няма навокал птушак.

Категория одушевленности/неодушевленности тесно связана в белорусском языке с категорией рода, поэтому в единственном числе значение одушевленности / неодушевленности выражается только у существительных формой мужского рода первого склонения, например: выклiкаць доктора и спынiць матацыкл. Существительные женского и среднего рода не имеют в единственном числе грамматических значений одушевленности/неодушевленности, например: бачыць авечку i бярозу. Категория одушевленности также используется как средство олицетворения неодушевленных предметов. Неодушевленные предметы в этом случае воспринимаются как действующие лица, например, такие слова, как зорка, iдал, кумip, которые в прямом значении употребляются как неодушевленные. Названия богов, мифических существ склоняются как существительные одушевленные; названия планет по имени античных богов - как существительные неодушевленные.

Наличие категории одушевленности в белорусском языке грамматически оправдано и типологически обосновано в противоположность лексическому способу выделения одушевленных существительных, который, в свою очередь, также типологически обоснован для английского языка.

Современныйанглийский язык не имеет морфологических средств выражения грамматического значения рода у имен существительных. Даже деление имен существительных на одушевленные и неодушевленные грамматически необосновано, если не считать словообразовательный суффикс -ess, образующий некоторые названия женского пола от названий существ мужского пола:tigress, waitress, lioness, princess. Семантический признак одушевленности соотносим в английском языке с суффиксами имен существительных, обозначающих деятеля.

Грамматическая категория числа передает противопоставление единичного неединичному и морфологически отражает объективно существующую единичность и множественность предметов в соответствующих формах языка. Семантический признак множественного числа передается не реальной множественностью предметов, а их способностью к расчлененности. Множественность - это одна из форм расчлененности (bоокs, рupils, tables; кнігі, дзеці, гарады). Но слова, встречающиеся только во множественном числе, например, outskirts, contents, clothes − в английском языке и каніку-лы,акрыды -в белорусском языке не содержат в себе признак расчлененности.

По семантическому признаку расчлененности/нерасчлененности все существительные в английском и белорусском языках делятся на две группы: существительные, принимающие формы обоих чисел, и существительные, употребляемые в форме только одного числа: единственного или множественного. Первая группа существительных относится в английском языке к исчисляемым, вторая - к неисчисляемым существительным.

К неисчисляемым, т.е. употребляющимся только в единственном числе, относятся собственные, собирательные, вещественные и отвлеченные существительные, у которых признак расчлененности остается невыраженным. Такие существительные называются singularia tantum.

Собственные существительные формально противопоставляются по числу без сохранения семантического тождества: собственное существительное во множественном числе меняет свое лексическое значение и обозначает членов одной семьи или лиц, находящихся в родственных отношениях. Например:The Smiths; муж і жонка Івановы, а в русском - супруги Ивановы.

Собирательные существительные рассматриваются как имена, логически выражающие множественность. В языке это находит себе выражение в том, что сказуемое согласуется с такими существительными не по морфологическому показателю числа, а по "логическому" значению. Можно сказать: большинство из нас знает (согласование по форме) и большинство из нас знают (логическое согласование). В английском языке такая "логическая" расчлененность у слов government, bread, family, crew, team требует согласования со сказуемым во множественном числе: the family have come(а не:has come).

Существительные собирательные со значением нерасчлененности согласуются со сказуемым в единственном числе: the family has come. К этой группе существительных относятся английские наименования некоторых животных с нулевой морфемой числа:sheep, deer, swine, значение расчлененности/нерасчлененности у которых проявляется при согласовании со сказуемым, например: the sheep are in the field и the sheep is in the field.

Слова advice, information, knowledge, money, news, permission, progress в английском языке относятся только к группе singularia tantum.

Если отвлеченное существительное конкретизируется, оно уже функционирует в языке как всякое другое существительное, принимающее формы множественного числа: the joys of childhood, the pleasure of winter sport; прыгажосці прыроды, радасці жыцця.

Вещественные существительные множественного числа в обоих языках обозначают сорт или разновидность материалов, изделия из вещества: fruit-Southern fruits; масла - змазачныя маслы.

В английском и белорусском языках имеется значительное число существительных, употребляющихся только во множественном числе. Эти слова составляют группу имен существительных pluralia tantum и совсем не имеют соответствующих форм единственного числа: scissors, spectacles, scales, tongs; сані, вароты, нажніцы, или семантически отошли от соответствующих форм единственного числа. Такие слова нельзя рассматривать в рамках одной парадигмы: damage(ущерб) - damages(возм ещение за убытки), defence (оборона) – defences (оборонительные сооружения), (работа) - works (завод); гадзiна - гадзiннiк, а в русском языке - час -часы.

У существительных pluralia tantum признак расчлененности передает внутреннее содержание предмета и проявляется у таких существительных, как outskirts, contents, clothes; грошы, шахматы. У существительных, обозначающих названия наук в английском языке, суффикс--s слился с основой существительного, например: linguistics, phonetics, physics, mathematics. Лексикализация суффикса множественного числа свидетельствует об утрате такими существительными признака согласования со сказуемым, с которым они сочетаются только в единственном числе: physics is his favourite science.

В белорусском языке семантический признак расчлененности охватывает более разнообразные лексико-грамматические разряды существительных. Часто слова, относящиеся к pluralia tantum, в белорусском языке могут быть представлены существительными singularia tantum, например: валасы, но hair, грошы, но mоnеу; канiкулы, но vacation.

Формально существительные pluralia tantum выделяются и тем, что в сопоставляемых языках при обозначении количества они образуют аналитические формы числительных со словами: pair, dozen, score, пара, дзесятак, a pair of trousers, three dozen of shirts , дзве пары штаноў.

Грамматическое значение числа соотносится с лексико-грамматической классификацией существительных, которая в английском и белорусском языках в основном тождественна. Различные способы выражения категории числа определяются историческим развитием грамматического строя каждого из сопоставляемых языков.

Грамматическое значение числа имен существительных зависит от наличия у них признака расчлененности/нерасчлененности, являющегося изоморфным в английском и белорусском языках.

Падеж - это грамматическая форма имени существительного, передающая его отношение к другим словам, выступающим в функции членов предложения. В английском языке имеются два падежа: общий и родительный (притяжательный). Общий падеж не имеет окончания. Падежные отношения выражаются аналитически, при помощи предлогов и порядка слов. Падежная флексия притяжательного падежа (-"s, -s") как элемент синтетического способа применительна, в основном, к одушевленным существительным.

В белорусском языке, как и в русском, шесть падежей. Из них только именительный падеж не выражает отношения между словами. У всех косвенных падежей имеется сложный комплекс отношений с другими словами. Они могут конкретизироваться в зависимости от лексического наполнения самого существительного и слова, которому оно подчиняется, а также и в зависимости от предлога. Выделяются лексико-грамматические значения отдельных падежей, например, родительный меры и количества, отдельности (части); творительный орудия действия, объекта действия, временного состояния или пребывания лица. Эти значения реализуются в первичных или вторичных функциях падежа.

Именительный падеж. Первичной функцией именительного падежа является синтаксическая функция субъекта предложения для обозначения грамматически независимого положения существительного. Функции предикатива и приложения признаны вторичными, поскольку существительные в этом случае приравниваются к прилагательным.

Винительный падеж. Обозначение предмета, на который направлено действие переходного глагола, составляет первичную синтаксическую функцию прямого объекта. Винительный меры или времени (працаваць усю ноч - работать всю ночь) относится уже ко вторичной синтаксической функции, поскольку является адвербиальным употреблением падежа и отвечает на вопрос с к о л ь к а?

Родительный падеж. Приименный родительный соответствует приглагольному именительному и винительному. В сочетаниях: калектыу працуе и праца калектыву; коллектив работает и работа коллектива − родительный субъекта. А слово кнiгi в чытанне кнiгi и чытаць кнiгу; чтение книги и читать книгу представляет собой уже родительный объекта. Только эти две синтаксические функции родительного падежа можно назвать первичными. Значения отдельности, сравнения и отрицания объединяются родительным объекта; посессивность как признак и значение родительного, значение даты составляют вторичную синтаксическую функцию родительного падежа.

Дательный падеж. Приглагольное и приименное употребление дательного падежа используется для обозначения предмета или лица, на которое направлено действие. Значения косвенного объекта (садзейнiчаць поспеху - содействовать успеху) и субъекта в безличных предложениях (птушкам холодна - птицам холодно) составляют первичную синтаксическую функцию дательного падежа.

Творительный падеж. Первичными функциями творительного падежа являются функции адвербиальные. К ним относятся творительный времени, образа и сравнения, инструментальный. Вторичными синтаксическими функциями оказываются творительный агенса в пассивных конструкциях и творительный сказуемостный (ён быу настаунiкам - он был учителем).

Предложный падеж. Грамматическое значение падежа определяется предлогами: изъяснительное - предлогом “о”, и обозначение места -предлогами “в”,”нa”.Предложный падеж нельзя рассматривать как падеж синтаксический, поскольку он оформляет отношения между словами исключительно в предложных сочетаниях.

При сопоставлении грамматических значений падежей в английском и белорусском, как и в русском, языках, наблюдается их изоморфное распределение по первичным и вторичным синтаксическим функциям с учетом свойственных им типологических характеристик.

Грамматическая форма – это внешнее языковое выражение грамматического значения (часто нескольких значений) в каждом конкретном случае употребления слова. Например, сестра, сестры, сестре, сестру, сестрой, (о ) сестре, сёстры, сестёр, сёстрам , сестёр, сёстрами, (о ) сёстрах – это разные грамматические формы одного и того же слова. Каждую отдельную грамматическую форму называют также словоформой . Словоформа, таким образом, служит конкретным "представителем" слова в речи.

В ряде случаев отдельные группы слов образуют формы, тождественные по своему грамматическому значению, но различные внешнему выражению: чая и чаю ; рекой и рекою ; стеной и стеною ; годы и годá ; костя 2 ми и костьмú ; бóйче и бойчéе ; вы 2 мок и вы 2 мокнул и т.д. Такие формы называются вариантными . Они могут различаться стилистически, они могут быть закреплены за разными лексическими значениями слова (как в крае и в краю ), различать свободное употребление слова и фразеологически связанное (как капает и каплет ) и т.д.

Грамматическая форма слова может быть представлена одной словоформой (спою, новее, кратчайший ) или сочетанием двух словоформ (спел бы, буду петь, более новый ) (подробнее см. ниже).

Совокупность всех форм одного и того же слова называется парадигмой , точнее, полной парадигмой (если слово обладает всеми "полагающимися" ему формами).

Грамматическое значение представляет собой абстрактное понятие, абстрактное языковое содержание, заключенное в грамматической форме и отвлеченное от лексического содержания слова. Чтобы яснее представить, что такое грамматическая форма и грамматическое значение, стоит, обратиться к примеру, который привел однажды своим слушателям известный лингвист академик Лев Владимирович Щéрба. Он предложил аудитории прокомментировать следующую фразу: "Глóкая кýздра штéко будланýла бóкра и курдячит бокрёнка". После некоторого естественного недоумения с помощью наводящих вопросов Л.В. Щербы слушатели "узнали" в куздре существительное женского рода единственного числа, поняли, что она характеризовалась, как глокая, что она произвела так-то (штеко ) действие (будланула ) над живым ("будланула бокра ") и производит действие (курдячит ) по отношению к детенышу бокра ("курдячит бокрёнка "). Благодаря чему удалось разобраться в такой странной "фразе", где нет ни одного реального русского корня? Благодаря тому, что выдуманные Щербой корни "слов" были окружены не вымышленными, а настоящими элементами (суффиксами и окончаниями), образовавшими вместе с "корнями" знакомые формы, с которыми связаны знакомые же грамматические значения: числа (глокая , будланула и т.д.), рода (глокая куздра , будланула ), падежа (куздра , бокра , бокрёнка ), времени (будланул а ) и т.д. Эти формы и заключенные в них значения были те же, что и в реальных словах младшая сестра (или страшная буря ), зайца (или буйвола, волка и т.д.), зайчонка (или буйволенка, волчонка и т.д.), боднула (или толкнула, пихнула и т.д.). валяет (или треплет, швыряет, лупит и т.д.), жестоко (или больно, сильно ). Значит, грамматическое значение – это не только абстрактное значение, отвлеченное от лексического содержания слова, но значение (значения), присущее целому классу слов.

Грамматическое значение предполагает наличие другого (или других) грамматического значения (или значений), однородного и соотносительного с ним. Так, значение единственного числа предполагает обязательно значение множественного, значение настоящего времени предполагает наличие значения других времен – прошедшего и будущего и т.д. Совокупность однородных, соотносительных грамматических значений составляет грамматическую категорию.

Грамматическая категория – это еще более абстрактное понятие (по сравнению с грамматическим значением), которое является обобщением соотносительных и противопоставленных друг другу грамматических значений, находящих свое выражение в определенных грамматических формах. Например, грамматическая категория времени характеризуется абстрактным значением отношения к временнóй точке отсчета и противопоставленностью частных значений – настоящего, прошедшего и будущего времени; категория падежа характеризуется самым отвлеченным значением отношения ("нечто относится к чему-то") и противопоставленностью частных отношений – объектного, субъектного, определительного и т.д.

Понятно, очевидно, что грамматические категории существуют не сами по себе, но потому, что в языке есть несколько (минимум два) соответствующих соотносительных грамматических значений, через формы которых они (категории) проявляются и в результате обобщения значения которых обнаруживаются.